Ce à quoi nous allons faire face aujourd’hui, ce sont des expériences extrêmes qui vont nous offrir les points limites d’une possible nouvelle « topique » de la psyché et un renouvellement de notre approche tant des conditions de la perception que des formes de la transmission. Nos guides se nomment Martin Buber et William Burroughs.

Introduction

Nous arrivons au terme d’un parcours et d’une recherche qui a porté sur le repérage des figures de la schize et des dieux, de leur manifestations diverses, de Homère à aujourd’hui et nous avons pu voir comment cette schize pouvait être active dans la pensée à différents moments de l’histoire, et comment ces dieux s’activaient ou s’inventaient souvent avec des accents proches malgré les différences entre les exemples étudiés.

La prochaine étape sera une plongée dans le christianisme qui constitue un excellent exemple de ce que peut vouloir dire l’expression provenant, rappelons-le, de Bergson et reprise par Stiegler, faire des dieux puisque avec ses commencements bien repérés, nous pouvons étudier comment en Palestine, il y a deux mille ans, des groupes assez restreints de gens ont en effet « inventé » un dieu.

Aujourd’hui, il importe de tenter de présenter un peu le bilan de cette recherche et de voir ce qu’elle a pu nous apporter. Pour cela rien de mieux que de s’appuyer, comme toujours, sur des exemples précis d’auteurs et d’œuvres qui nous ouvrent des portes sur des zones que l’on pressentait mais auxquelles nous ne savions pas toujours comment accéder.

Trois choses nous importent particulièrement.

La première c’est celle de l’expérience. Nous l’avons évoquée, dès le séminaire II, intitulé Nous sommes tous bicaméraux ! et qui a eu lieu en novembre 2021. Voici ce qui a été relevé au début de la séance.

Dans le livre de Jean-Claude Bologne, (qu’il soit ici salué), intitulé Une mystique sans dieu, à la page 152, sonne et résonne une question : « C’est la question que pose l’encyclique Pascendi : si la foi doit être fondée sur une expérience personnelle, que se passe-t-il pour ceux qui n’en jouissent pas ? ».

C’est ce que nous allons évoquer aujourd’hui, à travers l’examen de trois champs d’expérience, celui de l’extase, de la drogue et de la conversation. La question de savoir ce qu’il advient de ceux qui ne parviennent pas à avoir une expérience « directe » du dieu, avec le dieu, mais de comprendre de plus près ce que cela implique pour ceux qui y parviennent.

Nous dessinons ici un point de méthode important. Il ne faut jamais perdre de vue que l’humanité est une entité variable mais qui s’est constituée et déployée à partir de ce qu’il faut bien appeler la moyenne. Et une moyenne, nous le savons est un composé de choses diverses, d’expériences diverses donc qui vont des plus simples et partagées par tout un chacun, aux choses les plus extrêmes que seuls de rares individus ou groupes parviennent à faire et à partager. Elle est le résultat d’un « calcul » implicite qui est fait par le groupe ou l’espèce en vue de sa survie.

Ici, nous allons mettre au cœur de nos investigations des positions extrêmes, parce qu’elles seules parviennent à éclairer, à révéler, à faire apparaître les biais, les dénis, les aveuglements divers dans lesquels nous nous tenons lorsque nous nous contentons de d’exister dans le champs des expériences de basse intensité.

Un autre point de méthode apparaît aussitôt. Il concerne la possibilité ou non de communiquer ou de partager ce que l’on appelle une expérience et donc le statut à accorder à la langue ou au langage. Et l’on sait que si certaines peuvent l’être au moins partiellement, il n’en pas de même pour les expériences de haute intensité comme celle que vivent les mystiques par exemple. C’est donc aux portes de l’incommunicable qu’il faut venir frapper et voir « qui » va nous ouvrir ou « ce qui » va se montrer, une fois la porte entrouverte. C’est donc la fonction du langage, et surtout ses limites quant à la transmission de « données expérimentales de haute intensité » qu’il va falloir tenter de cerner ici.

On a longuement évoqué le fait qu’il existait une sorte de flou entre ce qu’était et ce que n’était pas la conscience. Et cela doit nous conduire à tenter de revisiter, ce qui viendra par la suite espérons-le, ce que l’on peut appeler le topos de notre psyché. Mais justement en allant du côté des expériences extrêmes on parvient plus aisément à appréhender un certain nombre de points limites ou points de basculement ou encore de points de conversion ou de renversement, c’est-à-dire de zones dans lesquelles certains « choses » peuvent soudain changer radicalement de sens, de place, de fonction etc...

Nous verrons à travers la question de l’extase en particulier et de la drogue, mais sur d’autres plans, comment ce que nous tenons pour acquis lorsque nous utilisons des termes qui indiquent la localisation de telle ou telle fonction ou de telle ou telle expérience justement, en évoquant l’intériorité ou l’extériorité, le dedans ou le dehors. La notion d’espace est tout sauf acquis et fixe dans ces registres comme celle de temps.

C’est pourquoi, ce qui relève des expériences extrêmes est assez difficilement partageables, car elles ont précisément pour « effet », de brouiller les relations normées au monde qui nous entoure et donc elles apparaissent comme ne relevant pas des formes habituelles de l’expérience.

On peut rappeler ici la formule kantienne : « il y a deux formes pures de l’intuition sensible, comme principe de la connaissance a priori, savoir : l’espace et le temps. » [1] Nous n’entrerons pas dans une présentation détaillée des positions kantiennes, mais à la relecture il apparaît que cela détermine notre appréhension de ce qui est appelé extérieur à nous et intérieur à nous.

Ainsi pouvons-nous lire p. 63. ceci :

« Le temps est la condition formelle a priori de tous les phénomènes en général. L’espace, en tant que forme pure de l’intuition extérieure, est limité, comme condition a priori, simplement aux phénomène externes. Au contraire, comme toutes les représentations, qu’elles puissent avoir ou non pour objets des choses extérieures, appartiennent, pourtant en elles-mêmes, en qualité de déterminations de l’esprit, à l’état interne, et comme cet état interne est toujours soumis à la condition formelle de l’intuition intérieure et que, par suite, il appartient au temps, le temps est une condition a priori de tous les phénomènes en général et, à la vérité, la condition immédiate des phénomènes intérieurs (de notre âme), et, par là même, la condition médiate des phénomènes extérieurs. »

Relevons simplement qu’il va de soi, ici, pour Kant, que les notions d’extériorité et d’intériorité semblent claires et que, donc, une forme de spatialisation est à l’œuvre qui en effet semble échapper à la notion de l’espace telle que l’expérience nous la fait connaître et qui cependant la conditionne et le détermine.

En d’autres termes plus contemporains, notre cerveau, et partant notre corps, constituent bien le domaine dans lequel ce que l’on nomme intériorité trouve à se loger lors même qu’extériorité sert à désigner ce qui est au dehors des limites de ce corps, à savoir le monde des phénomènes que l’on nomme généralement réalité.

Or les expériences extrêmes ne semblent pas mais pas du tout valider cette approche kantienne qui est aujourd’hui encore grosso modo la conception implicite que chacun se fait de l’intériorité et de l’extériorité. C’est pourquoi, il faudra tenter de partir des extrêmes et de ce que nous pouvons en saisir pour reconsidérer ce que nous tenons habituellement pour acquis quand nous évoquons des notions comme dehors, dedans, haut, bas, loin, proche, notions qui sont récurrentes lorsqu’il s’agit en particulier de cerner ce qui se passe dans une extase et de préciser comment conférer à une telle expérience des repères qui le rendent communicables à qui ne l’a pas faite.

Le troisième point de méthode concerne, parmi les aspects vécus d’une expérience de type extatique en particulier, sa durée, surtout lorsqu’elle est récurrente, c’est-à-dire se répète pendant un certain temps. Cette prise en compte des durées et la difficulté à en rendre compte dans le langage normé du temps ou des temporalités reconnues par l’expérience triviale ou les connaissances au sujet du concept de temps, vient mettre en avant la question du discontinu et du continu comme « dimension » active au cœur même de la pensée et de la vie.

Il faut renvoyer ici aux deux derniers livres de Lionel Naccache, Le cinéma intérieur paru en 2020 et Apologie de la discrétion, paru en 2022 [2]. Mais ce n’est pas l’heure de les commenter, peut-être seulement d’en extraire plus tard quelques citations.

Et c’est tout l’édifice de la raison qui alors vacille, sans pour autant s’écrouler. Mais ses « fondations » se voient, elles aussi, largement remises en question et c’est là un point majeur qu’il faudra développer dans la suite de ce travail dans les prochains séminaires.

En résumé, ce à quoi nous allons faire face aujourd’hui, ce sont des expériences extrêmes qui vont nous offrir les points limites d’une possible nouvelle « topique » de la psyché et un renouvellement de notre approche tant des conditions de la perception que des formes de la transmission. Le langage se trouve à la fois être le vecteur de la transmission et l’élément central de blocage voire d’aveuglement et donc ce qui permet et interdit à la fois (le pharmakon oublié en quelque sorte) à une expérience d’être exprimée et communiquée. En quoi il participe de manière massive à notre aveuglement, nous le verrons avec Burroughs en particulier ?

Partie I : À propos de l’extase

1. Le langage comme pharmakon

Il s’agit donc de proposer une brève lecture de l’introduction écrite par Martin Buber [3] au livre qu’il a fait paraître sous le titre de Confessions extatiques, livre qui rassemble des confessions qu’il a choisies à travers les cultures et à travers les époques. Car dans cette introduction, le grand philosophe conteur et pédagogue autrichien puis israélien, auteur du livre culte Le Je et le Tu, concentre les éléments majeurs qui sont au cœur de notre réflexion, la question de la communicabilité d’une expérience hors norme et a priori incommunicable, le fait que l’extase est hors temps et hors espace et que ce qui se passe dans l’âme ou pour la personne qui la vit se voit entraînée au-delà ou en-deça des formes habituelles de la perception comme de celles qui gouvernent le maniement des concepts.

Tentons donc d’esquisser ce nouveau topos à partir de ce qui justement échappe à toute formulation mais qui, puisque cela arrive à des êtres humains vivants, à des êtres parlant, se trouve au cœur des contradictions inhérentes au fait de parler que nous avons une forte tendance à ignorer, que ce soit dans la vie quotidienne ou dans la vie intellectuelle, comme dans la création littéraire d’ailleurs !

Commençons donc par la fin ou presque de ce texte. Buber, évoque d’abord le fait qu’il est quasiment impossible pour un être humain ayant vécu l’extase de NE PAS extérioriser ce qu’il a vécu :

« Le contenu de la confession de l’extatique doit paraître plus arbitraire encore à celui qui n’a pas enduré en son âme la même tragédie qui résulte de la rencontre entre, d’une part le besoin d’extérioriser ce qu’il y a de plus intime, de plus personnel et, d’autre part, le langage humain traditionnel : c’est le combat de l’irrationnel contre le rationnel, qui s’achève sans victoire ni défaite, par une feuille de papier couverte d’écriture portant pour l’œil qui sait voir le sceau d’une grade souffrance. » [4]

a- Imperfection du langage, mécanisme et unité

Le langage et le fait de recourir à une langue pour exprimer ce qui est littéralement inexprimable apparaît d’entrée dans sa double fonction de moyen de transcrire et donc potentiellement de transmettre ce qui a été vécu par une personne aux autres, de communiquer donc pour parler la langue d’aujourd’hui, et en même temps d’obstacle le plus indépassable à la transmission de quelque chose qui en effet échappe absolument à toute transcription. Le langage est, il faut le rappeler, un ensemble de signes limités ne permettant pas, ou très imparfaitement, de rendre compte de l’infinité des expériences (et pas seulement extatiques) et donc ce moyen est non seulement incapable de permettre à d’autres d’accéder à ce qui fait le cœur battant d’une expérience par définition incommunicable mais il empêche à jamais cette transmission de se faire par les mots.

L’accumulation des mots depuis que l’homme parle, des textes et même des confessions d’extatiques par exemple n’a jamais permis à autre chose qu’à la connaissance de se développer dans les cerveaux humains, mais sinon jamais du moins très rarement, sauf dans des temps très reculés sans doute, à déclencher directement chez tel ou telle une explosion psychique telle qu’elle se rapprocherait ou serait semblable à celles vécues par les extatiques.

Buber dès la première ligne du texte utilise le terme de mécanisme pour désigner ce qui occupe et détermine la globalité de nos vies et qu’il définit ainsi :

« Le mécanisme me procure les objets et les idées qui vont avec mais pas l’unité. » [5].

Entendons ici que l’unité est le mot qu’utilise Buber pour synthétiser l’expérience extatique, et le mécanisme la vie qui est celle de chaque homme qui ne parvient pas à échapper aux règles générales du comportement, et qui, de plus, empêche ou restreint l’accès ceux qui pourraient le désirer, de parvenir à des expériences vécues limites, extatiques ou autres.

Revenons donc à ce point majeur du langage comme pharmakon. Buber écrit peu après le passage cité précédemment ceci :

« Une contradiction (présentée peu avant à travers une citation de Bossuet qui remarque que les extatiques doivent en passer par le langage lors même qu’il veulent exprimer quelque chose qui est sans image sans mot ou au-delà d’eux) est en effet dénoncée. Mais que signifie-t-elle pour juger des hommes qui passent leur vie dans la douleur d’une formidable contradiction : celle qui existe entre le vécu et le mécanisme, à laquelle ils s’arrachent, mais pour y retomber sans cesse ? C’est la contradiction entre l’extase qui n’entre pas dans la mémoire et le désir de sauver cette extase pour la mémoire sous forme d’images de discours, de confession. » [6]

b- Une contradiction

On remarquera en passant la manière dont Buber met en scène la contradiction : entre absence de mémoire liée à l’extase, à l’expérience, donc, et nécessité de forger une mémoire qui est la seule manière de rendre possible une forme de transmission. On remarquera surtout donc que cette contradiction est indépassable du moins jusqu’à ce jour parce que le langage est à la fois porte qui peut ouvrir et mur qui empêche de passer de l’autre côté. Le langage permet de dire, et donc si l’on veut, l’après de l’expérience passe PAR lui, mais comme médiation pour quelque chose qui doit être vécu directement, sans médiation, il interdit ou empêche l’expérience en tant que telle de passer À TRAVERS lui.

Il n’est pas indécent, bien au contraire, de rappeler ici une citation du cher Marquis de Sade qui fait dire à Dolmancé alors qu’il s’adresse à la jeune Eugénie qu’il va pervertir en un tour de main avec l’aide de son amie madame de Saint-Ange :

« Belle Eugénie, j’aimerais cent fois mieux vous voir éprouver tout ce que je voudrais faire, que de vous raconter ce que j’ai fait. » [7]

Car même si l’expérience ne semble pas du même ordre, ce que vit la jeune et vierge Eugénie est bien une expérience au sens strict, une transformation de son état, un changement de ou dans son être, le vécu de quelque chose qui relève du non réversible et qui va avoir des conséquences sur toute sa vie. Et si l’extase n’est pas mystique pour les raisons que l’on devine, elle est pour le moins physique et psychique et s’approche par bien des points de ceux dont parlent les mystiques, même si en effet l’unité entre le moi et le dieu n’est pas ici chez Sade l’enjeu, mais celle entre un corps sensible et un esprit doté de volonté, fonctionnant de concert en vue d’accéder à des sensations intenses, sexuelles et qui sont une des formes possibles de l’extase.

2. Spécificités de l’extase

a- Le paradoxe de l’extase : l’exemple d’Alpais de Cudot

Revenons donc à Buber et à la question de l’extase. C’est quelque chose qui dépasse littéralement l’entendement que de vivre une ou des extases et qui est à la fois associé au ravissement et à la souffrance. Que veut dire extase ? Ekstasis en grec veut dire (entre autres choses) sortie.

Le terme même signale le paradoxe de l’extase qui est une expérience qui conjugue les extrêmes et qui en effet rend impossible toute description précise puisque le langage ne permet en rien de dire à la fois la richesse et la complexité de ces moments, de ces états. Car l’extase est un état et Musil s’en souviendra qui rendra à ce mot toute sa puissance en inscrivant la quête d’Ulrich et d’Agathe sous le terme de recherche de « l’autre état ».

Mais il ne faut jamais oublier donc que le vocabulaire de la description de l’extase est d’abord pris dans la langue et donc porté par la grande machine à métaphores qui est le cœur battant de toute langue (et non pas tant ou pas seulement le fait d’être un moyen de communiquer) et ensuite qu’elle est conditionnée par l’époque, le cadre ou le milieu dans lequel l’extatique vit, celui-ci pouvant être souvent un milieu lié à une religion, mais pouvant être aussi vécu à la marge de tels groupes.

Un seul exemple permettra de rendre cela plus évident. Le mieux est de se reporter à l’un des textes rassemblés par Martin Buber, un texte d’une française, Alpais de Cudot, à la vie édifiante, malade, lépreuse, que sa famille veut laisser mourir tant elle est comme en état de putréfaction et qui va recevoir une vision de la vierge qui va lui donner, en retour, le don de faire des miracles.

Son corps ne sent plus mauvais, mais elle reste recluse plus de quarante ans se nourrissant exclusivement d’hosties. Elle aura régulièrement des visions et des extases et son culte sera accepté par Pie IX en 1874.

Un long passage, cité par Martin Buber est une réponse à des questions d’un saint homme pour savoir si elle avait des visions dans son corps ou hors de son corps ou si elle était ravie en esprit ou non. [8].

Lire ces quelques passages, c’est approcher directement les « contradictions » qui se mesurent à l’aune de la logique de la langue et surtout approcher un état qui semble nous projeter dans le monde d’avant la conscience ou d’au-delà de la conscience et qui est néanmoins vécu, perçu, et dont ceux ou celles qui le vivent gardent suffisamment de souvenirs pour tenter de la préciser.

Plus que d’autres, ce texte met en scène les questions qui nous intéressent, et en particulier, celle de l’approche en termes de spatialisation de l’expérience qui se révèle impossible. On est au cœur de la question de la relation à la fois inévitable et impossible entre vécu et narration.

Tentons un bref résumé des questions et des enjeux qui apparaissent si clairement dans ce texte :

– les visions dont je vous parle je les vois se produire ;

– quoiqu’il en soit de la vérité de ces choses, je sais que je ne suis pas trompée et ne trompe, car ce que je dis je le vois comme je le dis et je le dis comme je le vois ;

– c’est ainsi, me semble-t-il, que mon âme est sortie soudain de mon corps sans que je m’en aperçoive ;

– on ne peut trouver dans le monde entier, d’objet à l’image duquel la forme ou la nature de l’âme pourrait être représentée ;

– ce qu’elle entend, elle l’entend entièrement et se souvient entièrement des sons (idem pour la vue le toucher le goût : le corps est donc entièrement mobilisé) ;

– l’âme n’est contenue en aucun lieu, car elle n’est pas localisée, elle n’est limitée par aucun espace car elle n’a pas d’extension, n’est bornée par aucun membre car elle n’est pas corporelle. Elle est toute entière présente en chaque parcelle du corps.

– de même que dieu est partout, l’âme est partout forte dans le corps comme dans son monde à elle qu’elle anime, meut, régit ;

– Et de même que le dieu est dans son monde au-dedans et au-dehors, en haut en bas, de même l’âme dans son corps le régit en haut le porte en bas, l’emplit au dedans et l’entoure au-dehors. De sorte qu’elle est dedans et dehors, qu’elle entoure comme elle pénètre, qu’elle dirige comme elle porte, et porte comme elle dirige ; et de même que dieu ne croît pas dans la croissance des créatures ni ne diminue avec leur diminution, de même l’âme n’est pas amoindrie par l’amoindrissement des membres ni augmentée par leur augmentation. » [9]

b- Les extatiques, des bicaméraux tardifs

On voit donc ici quelque chose d’essentiel pour nous. On pourrait dire par un raccourci peut-être utile, que les extatiques sont des bicaméraux tardifs mais d’un bicaméralisme puissant, et en tout cas qu’ils nous conduisent dans des zones et des états du psychisme qui n’ont guère à voir avec la conscience quel que soit le sens que l’on donne à ce mot même si de facto elle n’est pas absente des confessions puisque celles-ci sont faites lors du retour à l’état « normal » de extatiques.

On pourrait dire aussi que le dieu qui les assaille et avec lequel ces extatiques vivent une forme d’unité ou d’union surpuissante, ressemble plus au dieu des bicaméraux qu’au dieu chrétien. Même si la plupart des extatiques choisis par Buber le sont, d’autres ne le sont pas et des témoignages proviennent de toutes les époques et de tous les groupes sociaux ou religieux, confirment cet aspect des choses. Nous faisons donc ici un pas pour nous approcher au plus près de ce qu’a pu être et peut encore être une manière précise de « faire des dieux », ou plus exactement de faire ou le plus souvent de « subir » la venue d’un dieu en tout cas de montrer à la fois ce qui se produit et comment cela se fait et surtout comment cela modifie la psyché au moins pendant l’extase.

Pas de dehors, pas de dedans, pas de temps, pas de raison rationnelle, pas de communication, pas de langage possible ni d’ailleurs nécessaire et sans ces éléments qui constituent nos existences qui les balisent et sans lesquels nous n’imaginons pas pouvoir vivre quelque chose a lieu qui dépasse l’entendement mais qui pourtant est indéniable, même si l’on n’a d’autre choix que de « croire » ce que nous disent ces confessions, évidemment. Mais nous n’avons pas non plus de raison de penser que ces témoignages ne sont que des tentatives pour nous tromper comme le disait si bien Alpais de Cudot.

c- Les deux mondes

Il y a donc deux mondes qui cohabitent parfois en certains êtres mais la plupart du temps nous n’en connaissons qu’un, le monde du mécanisme, de la connaissance de la raison et du langage. L’autre, le monde de l’extase, est celui qui parfois surgit et emporte tout ce que nous connaissions et nous-mêmes si loin de nous que rien ne reste, au point que tout pourrait sembler perdu puisque tout serait métamorphosé et passé dans une dimension sans dimension. Reste à chacun à découvrir la capacité qu’il a de se projeter dans un autre état.

Le premier monde est toujours gouverné par le langage. Buber dit à propos des dieux et on pourrait même dire de dieu qu’il ont été créé par l’âme en tant qu’elle est prise dans les filets du langage qui a « suivi la formation de l’âme humaine par des chemins toujours plus secrets, qui a façonné des noms, qui a escaladé l’Olympe de l’esprit humain, qui a créé cet Olympe en entassant métaphore sur métaphore jusqu’à ce qu’il ait pu traduire par le verbe les cimes les plus inaccessibles de la pensée, mais la multiplicité de ce Moi créatrice de signe fait qu’il ne pénétrera jamais dans le royaume de l’extase qui est le royaume de l’unité. »(Op. cit., p. 19-20)

Cette limite de l’emprise du langage sur nos existences, nos pensées et nos capacités de penser et d’agir autrement qu’en étant soumis au joug du logos conduit à nommer ce qui en constitue la point la plus globalement intenable : le silence. Il faut noter ici que cette question du silence on la retrouvera aussi chez Burroughs. Et le silence sera aussi pour lui ce à quoi il faudrait parvenir à se tenir pour échapper à l’emprise négative des voix du dehors et du filet du langage. « Le silence est notre symbole contre les dieux et les anges du mécanisme ; ce qui nous garde de ses erreurs, ce qui nous purifie de son impureté. » écrit encore Buber [10]

d- Deux dieux

Deux « dieux », deux approches du dieu plus exactement, ne cessent de se faire face et dans ce texte et souvent au cœur même des religions.

La schize bicamérale ne cesse de hanter les religions, celles du Livre en particulier, mais pas seulement, et surtout faire peur à leur clergé. Buber prend ici le parti de « croire » ces extatiques, c’est-à-dire qu’il accepte de prendre en charge leur message si apparemment « irrationnel » et de le considérer comme fiable et surtout digne d’être accepter et au moins inclus dans l’espace mental et théorique qui est le nôtre. Musil ne fera pas autre chose à la fin de sa vie lorsqu’il se plongera sans réserve dans l’histoire entre Ulrich et Agathe.

Buber cite un texte d’un certain Hierotheos, sans dire de quand date le texte qui nous indique le point extrême qu’implique l’extase et qui est en quelque sorte une sorte de renoncement à la vie pour poursuivre l’autre vie, celle qui a lieu dans l’autre état, dans l’extase.

« Il me semble convenable d’exprimer sans parole et de comprendre sans reconnaissance ce qui est au-delà des paroles et de la reconnaissance ; je n’entends par là rien d’autre que le silence secret et le repos mystique qui détruit la conscience et dissout les formes. Cherche donc, dans le silence et le secret cette union parfaite et originelle avec le bien primitif essentiel. » (Op. cit., p. 20)

D’une part on peut aisément comprendre que ce à quoi il fait allusion est proche de ce que Jaynes propose avec sa thèse sur la bicaméralité, même si c’est fait ici à partir de la seule expérience mystique et de cette espérance de re-trouver ce qui a été en quelque sorte perdu à savoir l’unité du psychisme et du dieu. Nous pouvons conjecturer que le monde bicaméral permettait d’appréhender un dieu présent en chacun, ce qui n’impliquait pas que chaque vie ait été mystique. Simplement, chaque homme pouvait plus facilement faire une expérience de type « paradoxal » et pouvait saisir non pas que le dieu était en lui, mais qu’il était au moins près de lui et susceptible de l’aider.

On peut aussi comprendre en quoi la conscience est déjà donc un obstacle plutôt qu’une aide, même si là encore, ce qui est proposé, ici, c’est l’extrême comme « mesure » et non comme limite.

Car c’est la conscience qui est formée par le langage, plus que l’inconscient qui lui sûrement ne l’est guère finalement, et formée par le langage ou à travers lui comme instrument permettant de surmonter la crise longue que connaît le psychisme suite à la fin du règne du dieu bicaméral, et de le faire au moyen ou grâce au langage, au logos, au verbe, à la raison.

Ce silence est donc un paradoxe puisqu’il est comme une sorte d’abandon ou d’abolition du monde et du moi, mais au profit d’une expérience prolongée, illimitée en quelque sorte, qui surpasse toute les autres expériences et qu’il est le seul moyen de la conserver, cette expérience dans sa pureté.

Buber ajoutera d’ailleurs ceci :

« Je crois aux extases qu’aucun son n’a effleuré comme à un trésor invisible de l’humanité. » (Op. cit., p. 21)

3. Extase et temps

a- Le temps qui n’existe pas

L’autre aspect qui concerne les extases dans leurs confrontations avec les expériences ne relevant que de la vie courant aussi excessives soient-elles, est la question du temps. Mais en fait le mot ne répond à rien de ce qui est vécu par les extatiques. Le temps n’existe pas, pour eux du moins pendant l’extase. Après l’espace on vient ici buter sur le second point de rupture avec les expériences qui n’échappent ni au langage ni à une certaine forme de rationalité aussi extrêmes puissent-elles être, c’est-à-dire sur la question de la durée des extases et de leur impact sur la vie de ceux et celles qui les ont connues, vécues.

C’est ce second point extrême qu’il faut prendre en compte et l’installer au cœur même de notre pensée si l’on veut non seulement comprendre un peu ce qui est en jeu avec l’extase mais aussi ce qui nous est en quelque sorte interdit dès lors que nous nous contentons des règles de la raison commune ou scientifique d’ailleurs pour penser et le moi et le monde et surtout au-delà du moi et du monde.

La schize bicamérale qui est au cœur de cette expérience de l’extase est une schize à caractère « temporel » en ceci qu’elle abolit le temps au sens strict ou du moins en retire la perception, ou vu sous un autre angle, si l’on prend en compte les souffrances que peuvent avoir vécues certains ou certaines extatiques, la durée dans laquelle s’est inscrite leur expérience.

Buber est très insistant sur le fait que, même si il est impossible à beaucoup d’extatiques de garder le silence sur ce qu’ils vivent ou ont vécu à cause de ce qu’il en est du besoin d’extérioriser et donc de raconter et donc d’inscrire dans la durée d’une narration qui est celle du logos ou du verbe, le mieux serait de se taire. Mais l’homme veut « se » comprendre et pour cela il est en quelque sorte prêt à tout et surtout à parler, pensant qu’aini il comprendra mieux ce qui lui est arrivé.

« Car il ne se comprend pas ; et cependant le désir de se comprendre, qu’avait éteint l’extase, s’est réveillé en lui. Il dit les formes et les sons et remarque qu’il ne dit rien de l’événement, rien du fond, rien de l’unité... Car le verbe brûle en lui. L’extase est morte assassinée dans le dos par le Temps qui n’accepte pas qu’on se raille de lui. Mais en mourant elle (l’extase) a jeté le Verbe en lui et le Verbe le brûle... Telle est l’exaltatio de celui qui est rentré dans le mécanisme et ne peut s’en satisfaire ; telle est son élévation : celle d’un homme qui discourt, apparentée à celle du poète... » (Op. cit., p. 24)

On voit que cette tentative d’approcher un peu la question de l’extase et du vécu de l’extase, de l’expérience de l’extase, nous renvoie à celle posée au début sur ce qui se passe dans la vie de ceux qui ne connaissent pas de telles expériences limites, de telles extases, c’est-à-dire l’immense majorité des humains. Il y a une antinomie, une séparation radicale entre ces deux types de vie. Mais cette expérience est vécue, nul ne peut le contester. Il n’est possible que de la rejeter comme irrationnelle. Il est inévitable d’accepter qu’elle existe pour certains êtres qui vivent bien aussi dans le même monde que les autres et alors de faire le pari de s’intéresser à ce que l’extase nous apporte comme éléments de connaissance sur l’homme. C’est en particulier le choix que font et Burroughs et Musil.

L’extase est donc un phénomène globalement incommunicable, qui perd ce qu’elle a de plus indicible et qui est aussi ce qu’elle de plus extraordinaire, à être transmise par les mots. Par elle se révèle l’existence d’une scission profonde entre deux mondes qui ne sont pas compatibles, sauf à accepter que la rationalité ne soit pas la seule instance capable de mesurer ce qu’il est en est de la vie ou du vécu.

b- Le temps comme question du continu et du discontinu

On découvre, ici que la question du temps ou de la temporalité posée par l’existence des extases et des extatiques nous entraîne non pas dans des considérations sur le temps mais sur deux points essentiels largement oubliés dans tous les discours qui touchent au temps :

– la possibilité de vivre quelque chose qui échappe à toutes les formes connues de temps ;

– la situation de la question du temps non comme liée à la temporalité, mais comme pont dans le psychisme entre les deux hémisphères, ou si l’on veut entre deux pôles d’activités psychiques.

La question du temps est d’abord liée à la question que nous pose l’existence, dans la vie psychique en particulier, d’un double régime d’activités qui sont perçues ou comprises comme étant soit continues soit discontinues. On le sait le discontinu est autrement nommé en mathématiques. On l’appelle le discret.

Lionel Naccache le montre avec précision dans ses deux derniers livres, mais il était possible évidemment de repérer cette vibration interne au psychisme dans des activités liées à la pensée. Si nous ne voyons pas dans cette distinction un moteur majeur de tout ce qui est, de toutes nos activités, et donc de la pensée même, c’est que nous préférons nous en tenir à l’évidence partagée que notre vie, nos vies, sont prises dans l’évidence de la continuité construite, seul moyen il est vrai pour ne pas sombrer dans un doute existentiel profond.

Mais ce que vivent les extatiques est, le plus souvent, quelque chose qui, échappant au temps, semble traduire une expérience de continuité radicale plus spatiale que temporelle d’ailleurs, parce qu’elle est, cette expérience de fusion entre le dieu et le moi jusqu’à l’indistinction des deux. Ce n’est qu’après coup qu’il faut, en passant par le langage, tenter de rendre compte de ce qui s’est passé et donc se soumettre ou accepter d’être soumis à la logique du discontinu.

On comprend que Naccache en bon scientifique de très haut niveau qui démontre que le substrat de notre vie psychique est composé d’un infinité de moments discontinus ou discrets se range du côté de la conscience comme activité censée assurer le lien entre ces moments discontinus pour la plupart non perceptibles puisque de l’ordre du millième de seconde ou un peu plus ou un peu moins, selon, et comme instance de la formation de la « sensation » ou de l’idée de la continuité de notre vie que nous forgeons par-delà cette infinité de moments discrets.

Il prend donc parti plutôt « contre » le continu, surtout lorsqu’il est revendiqué comme une manière de faire un avec... que ce soit un dieu ou un autre, ou simplement l’univers ! Quoique prenant en charge la mécanique du discontinu dans le psychisme, il ne semble pas accorder de valeur à l’appel du continu et encore moins aux expériences du continu dont il ne nie pas l’existence mais qu’il reconduit à leur statut de voile porté sur la structure discontinue du psychisme. Suivons le dans ce qu’il écrit. Il commence par citer un passage de L’idiot de Dostoïevski, le discours du prince Mychkine, et poursuit en prenant position.

« Mais qu’est-ce que ça peut faire que ce soit une tension anormale, si le résultat lui-même, si la minute de sensation, quand on se souvient d’elle et qu’on l’examine en pleine santé, est au degré ultime de l’harmonie, de la beauté, et si elle vous donne un sentiment de plénitude invraisemblable, insoupçonnée, un sentiment de mesure, d’apaisement, celui de se fonder, en prière extatique, dans la synthèse supérieure de la vie. »

Et il poursuit donc ainsi :

« Bref, les auras épileptiques extatiques procurent un cadre d’expériences subjectives d’apparence continue (et non discrète) au monde. Leurs répercussions culturelles à travers la littérature, et plus largement dans les pensées religieuses, mystiques et plus largement spirituelles, participent probablement à l’éclipse de la discrétion au profit du rayonnement cosmique du bienheureux sentiment de continuité. Presque une béatitude. » (Apologie de la discrétion, p. 59)

On pourrait dire simplement : no comment ! Pourtant il faut ajouter autre chose, et c’est précisément de déterminer ce qui est en jeu ici, à savoir l’éternel « mépris », même relatif, de ce que sont et de ceux qui font ces expériences et de ce qu’elles traduisent : une expérience vécue indéniable. Et c’est aussi de ne pas voir, bien qu’il ait le nez dedans si l’on peut dire, ou de ne pas prendre en compte le fait que le cerveau puisse être porteur de cette fonction, de cette dimension, de cette puissance capable de produire de tels effets, et que Jaynes nomme le dieu.

Pour nous ce qui importe c’est ceci : il est impératif de tenter de prendre en compte le fait que de telles expériences non seulement remettent en cause l’évidence du temps et de l’espace, mais plus encore de nous approprier ces positions, ces effets de l’extase, pour - si l’on admet qu’ils sont des effets du cerveau bicaméral qui vient encore en nous et donc des confirmations de ce que le dieu est potentiellement toujours actif ou activable - transformer notre manière de penser et partir de ce que nous enseignent ces positions extrêmes pour modifier ce que nous tenons pour vrai et donc ce à quoi nous croyons.

Ainsi nous devons aborder les questions relatives à l’espace à partir d’une genèse de la spatialité et non faire comme si l’espace était donné. Idem pour le temps. Nous verrons comment tenter de formuler les effets d’une compréhension même lointaine et médiate de l’extase sur la pensée, sur notre pensée aujourd’hui.

II. L’addiction comme extase négative

1. L’addiction entre obéissance, soumission et révélation

Parler de l’œuvre de William Burroughs demanderait un nombre conséquent de séances et ce n’est pas notre objectif aujourd’hui. L’enjeu est de voir comment cet homme hors norme et à la vie pour le moins compliquée est parvenu à la compréhension de phénomènes que d’une certaine manière seuls les extatiques ont approchés sinon compris mais qu’ils nous ont permis d’approcher.

a- Dépendance

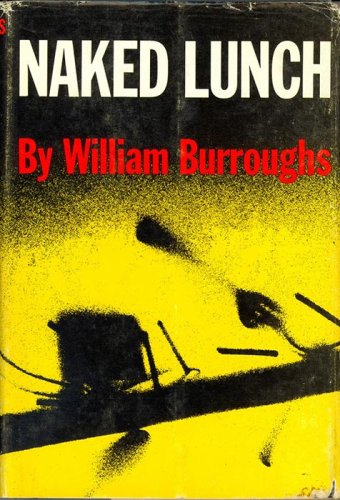

Pour cela il faut commencer par le presque commencement son premier livre Le festin nu, écrit avant l’invention du cut-up que nous allons aborder par sa préface qui est l’un des textes les plus précis sur notre situation existentielle actuelle, car en effet qui de plus proche que la drogue sinon la marchandise et sinon quoi de plus commun à tous les humains sinon le langage, cette drogue si bien connue comme moyen de communication et ignorée pour ce qu’elle est, un virus pour Burroughs et partant une entité capable de loger en nous sans nous lâcher de nous envahir et de nous bouffer la moelle !

S’intéresser de près à la préface de Burroughs à son premier livre, c’est plonger à la source, la double source si l’on veut de son œuvre, dans la mesure où il n’y aurait pas eu la révélation de la duplicité de la langue sans la conscience de la forme de la servitude induite par la consommation pendant plus de 15 ans de drogues diverses et il n’y aurait pas eu non plus de livres sans le fond de vécu servant de base aux récits ni de capacité à découvrir avec le cut-up un principe de transmutation de l’écriture et donc de la langue pour tenter d’échapper au piège dans lequel sinon elle tient chacun de nous.

Rien de mieux que de lire intégralement les trois premières pages de cette introduction au festin nu, c’est la seule manière pour qui n’est pas familier avec l’auteur et avec l’addiction, de prendre la mesure de la pensée de Burroughs. Car, point essentiel il nomme la drogue virus et il fera de même pour le langage. Il sera plus aisé de voir comment il opère pour mettre en relation la ligne de la came et celle du langage.

Trois points majeurs doivent retenir notre attention : les trois principes de base du monopole, la came comme produit idéal et le camé comme facteur irremplaçable dans l’équation de la drogue.

Mais il faut revenir sur un autre point avant tout, le fait que Burroughs distingue deux types de drogues, celles qui asservissent et celles qui font voir dieu. Et de celle-là il ne semble pas se servir. Il est lui, de l’autre côté du monde, dans la maison du diable si l’on veut. C’est ce qu’il importe de prendre en compte. Car tout ce qu’il va parvenir à construire se fait à partir de là, en fonction de ce voyage initiatique dans les bas-fonds et dans la zone d’influence de la mort et du mal. Mais c’est cela qui va lui permettre de retourner comme un gant l’évidence apparente de la relation à la drogue comme étant une sorte de déviance et d’excès lors même qu’elle apparaît comme le modèle même des transactions qui sont au cœur de la société, et en tout cas de la société qui est en train de naître ou qui a commencé à s’implanter depuis le début du XXe siècle et qui se déploie alors de la manière la plus séduisante en recouvrant le monde qu’elle impose d’un voile de séduction, donc lors même qu’elle est en train d’inventer une dépendance dramatique et une transformation du monde en une sorte d’enfer joyeusement irresponsable.

Nous sommes donc dix ans avant l’écriture de La société du spectacle pas plus, et en fait à peu près à l’époque des débuts de l’IS, soit entre 57 et 60. Il n’en reste pas moins que le portrait de la société à la fois existante et à venir puisque les trente glorieuses ne font que débuter en Europe, que Burroughs dresse dans cette préface est largement aussi implacable que celui que dressera Debord. Il en tireront les mêmes conclusions sur la manière possible de se défaire de cette emprise, à savoir qu’il ne s’agit pas comme le dit Burroughs de tenter de couper la tête des réseaux mais bien de rendre préférable une autre relation au monde que celle induite par la dépendance. On sait aussi que de telles idées pour justes qu’elles soient sont sans avenir. On sait aussi cependant qu’elles décrivent avec précision la loi du monde qui est encore celle qui gouverne notre monde.

b- Les trois principes

Ce que les trois principes mettent en scène, c’est la situation d’obéissance qui prévaut dans la relation de l’homme à toute substance qui lui est proposée du dehors et qui est injectable ou ingérable par lui. Si la drogue est quelque chose de concret de matériel de palpable, il y a d’autres éléments qui tout en l’étant moins peuvent aussi venir s’installer dans l’esprit de ceux à qui ont les impose, comme les images, les mots et avant tout les voix. On voit aussitôt pourquoi Burroughs a trouvé en Jaynes un allié intellectuel.

– Point 1 : L’argent est au cœur de tout partage de toute relation de tout échange « humain ». Il y a donc une médiation qui est à la fois indépassable et impossible à occulter. L’argent constitue en quelque sorte la « vérité » ultime sur les relations entretenues par ceux qui échangent dans le champs élargi de la drogue. Il suffit de remplacer drogue par marchandise et le tour est joué. Nous savons alors ce que nous sommes comment nous vivons et pourquoi nous vivons. En passant on peut interroger à partir de ce point l’usage de l’argent dans la relation qu’entretiennent analysé et analysant dans l’analyse !

– Point 2 : C’est donc celui qui dispose (pas possède dispose car ceux qui possèdent ne sont jamais les acteurs des relations directes) de la marchandise qui est en mesure de créer le vide, entendons l’interruption ou plus exactement le suspens dans la relation entre acheteur et vendeur, suspens qui permet que s’opère le renversement complet de la situation faisant en sorte que celui qui en fait achète devienne celui demande. Le mot attente est ici le plus important puisqu’il s’agit en quelque sorte d’une sorte de concentré temporel de forme en raccourci de ce qui est au cœur de la promesse au moins dans la relation chrétienne qui est d’attendre le retour du messie, et peut-être en fait de toute forme de promesse. L’attente est au centre de toutes les religions qui toutes, d’une manière ou d’une autre, projettent dans un avenir indéfini une libération supposée apporter une forme ou une autre de bonheur. Et ici le paradoxe c’est qu’en effet la rencontre à venir entre camé et pourvoyeur va permettre au camé de voir l’attente comblée. À ceci près que le produit lui-même est porteur de la même structure, celle du manque qui est le nom de la forme physique que prend l’attente pour le corps.

– Point 3 : L’enjeu est plus que de faire savoir ou faire sentir, de concrétiser le pouvoir du vendeur sur le consommateur lorsque cela est possible afin d’imprimer en lui la reconnaissance par lui ou plutôt l’acceptation de sa soumission. La matérialisation du manque, l’ouverture de l’attente sur un temps devenant « infini » puisque n’ayant plus de limite par la disparition du pourvoyeur, suite à la rupture de la relation, font de la relation entre camé et pourvoyeur un équivalent de la relation de type amoureux. La mise en scène de l’absence comme définitive, l’inscription du manque dans l’irréversibilité, induisent chez le camé un renforcement de la demande et de la soumission face aux menaces à venir de nouvelles ruptures. Car qui finalement n’est pas prêt à se prosterner pour qu’il revienne. Qui ? le porteur de la bonne nouvelle, le messager, l’évangéliste aux mains pleines...

c- L’équation

C’est ainsi que Burroughs parvient à ce rapprochement à cette équivalence entre drogue et marchandise, entendons à voir dans la drogue le modèle, la matrice de toute forme de marchandise en tant que la marchandise est bien quelque chose qui nous est imposé du dehors et dont la fonction est de parvenir à nous séduire de manière telle que les signes dont elles sont porteuses s’inscrivent dans notre psyché. La marchandise est un langage !

Burroughs parvient alors à produire l’équation la plus radicale que nous avons feint de découvrir lors de ce moment de télévision impromptu où le patron de TF1 a évoqué les minutes de cerveaux disponibles.

Cette équation est simple :

« Le trafiquant ne vend pas son produit au consommateur, il vend le consommateur à son produit. »

Cette équation se double d’une formule magique :

« La drogue recèle la formule du virus "diabolique" : l’Algèbre du Besoin. et le visage du diable est toujours celui du besoin absolu. » [11]

Finalement Burroughs parvient à constat implacable :

« Car le camé du trottoir - celui qui a besoin de came pour pouvoir se maintenir en vie - est le seul facteur irremplaçable dans l’équation de la drogue. » [12]

C’est une manière de constater que nous sommes potentiellement tous des camés du trottoir, et donc que les lois qu’il décrit s’appliquent à nous tous à la fois dans notre relation aux autres et à la marchandise.

On voit donc que la drogue est le prototype de la relation déterminant les modalités profondes des échanges entre les hommes dans le cadre marchand. Mais il n’y a pas à pousser beaucoup plus loin le curseur pour voir se dessiner une sorte de règle générale des échanges entre les hommes qui ressemblerait beaucoup à celle que révèle l’échange entre drogué et pourvoyeur. Pour parvenir à ce « saut quantique » ou plus exactement à prouver cette analogie, il va falloir identifier l’élément central qui est au cœur de tous les échanges.

Et on le sait ce sera le langage, et avec le langage, l’impossibilité pour les hommes de NE PAS parler ! En partant en quelque sorte du pôle opposé de l’excès, la drogue face à l’extase, on se retrouve cependant à peu près au même « endroit » dans l’organigramme des fonctions psychiques déterminantes. D’un côté comme de l’autre, le point d’achoppement est bien ce besoin de s’exprimer qui est la manifestation de l’existence pour chacun la plus commune, vitale et nécessaire.

2. Le langage comme virus

La préface aux Essais par G.G. Lemaire est tout à fait bien venue pour comprendre comment Burroughs parvient dans sa réflexion à appréhender la question du langage à la fois comme un équivalent d’une drogue et en relation avec les thèses de Jaynes, auteur qu’il cite à plusieurs reprises au cours des années sans qu’on puisse savoir quand il l’a lu, les textes des essais n’étant pas datés.

a- La question du verbe

Le langage, il faut l’entendre ici au sens large, c’est à la fois évidemment la langue que nous parlons, les signes que nous échangeons, mais c’est aussi et surtout le Verbe, celui qui nous vient de la bible et avec lui le logos et donc une certaine forme de raison. Il y a à la fois une fascination pour ce verbe et un dégoût une répulsion. Toute l’entreprise créatrice de Burroughs va consister à dégager du langage des possibilités expressives qui tout en y étant contenues sont comme tenues prisonnières dans les filets qui enserrent le langage et lui assurent sa légitimité : le langage même, le moi qui se sert du langage, la raison qui organise toute pensée s’exprimant par le langage. On le sait cela passera par l’invention du cut-up mais il faut remarquer que Le festin nu est écrit plus de deux ans avant cette invention à Paris avec Brion Gysing en 1959, dans une chambre d’un hôtel de la rue Gî-le-cœur comme le dit la légende.

Burroughs est doté d’un vécu dont peu d’hommes disposent, d’une intelligence certaine, d’une imagination efficace et surtout d’un sens aigu de tout ce qui ressort de la logique profonde dont il a pris connaissance dans le monde de la drogue.

C’est un paradoxe sans doute que G.G. Lemaire rappelle d’entrée dans sa préface, le fait que cette position pour le moins critique vis-à-vis du langage trouve l’une de ses racines, la plus proche de nous finalement si l’on se réfère au monde des commencements de la conscience, dans le nouveau testament.

Il y a évidemment l’ouverture de l’évangile de Jean qui sonne ainsi dans la nouvelle traduction de Frédéric Boyer :

« Au commencement était le Verbe parole /et le verbe parole était pour le dieu./ Oui Dieu était le Verbe parole. Lui qui était au commencement pour le Dieu. »

Une autre traduction dans la Bible de Jerusalem nous donne une version plus proche de ce que nous sommes habitués à entendre :

« Au commencement était le Verbe et le Verbe était auprès de dieu et le Verbe était Dieu. Il était au commencement auprès de Dieu.

Burroughs, en rage contre le temps et l’idée d’un mouvement vers la paix universelle alors que l’histoire nous montre le contraire n’hésitera pas à écrire :

« Au commencement était le verbe. Et le verbe était de la merde ! » [13]

Et un peu moins connu il y a dans le chapitre 3 intitulé Contre l’intempérance du langage, dans l’épitre de Jacques, des phrases incisives qui elles parlent du langage qu’il faut évidemment distinguer du verbe mais qui témoignent d’une conscience aigüe des problèmes posés par le langage relativement au activités humaines.

« Si un homme ne commet pas d’écart de paroles, c’est un homme parfait, il est capable de réfréner tout son corps / La langue est un membre minuscule et elle peut glorifier de grandes choses ! Voyez quel petit feu embrase une immense forêt : la langue aussi est un feu. c’est le monde du mal cette langue placée parmi nos membres ; elle souille tout le corps ; elle enflamme le cycle de la création, enflammée qu’elle est par la Géhenne. / La langue personne ne peut la dompter : c’est un fléau sans repos. Elle est pleine d’un venin mortel. Par elle nous bénissons le Seigneur et Père, et par elle nous maudissons les hommes faits à l’image de dieu. De même de la bouche sort la bénédiction et la malédiction.... » [14]

Ce que ces éléments révèlent, c’est que la langue est perçue par Burroughs comme un instrument de coercition, une machine de contrôle ou pire encore comme une maladie contagieuse héréditaire au fondement de notre culture.

b- Localiser le dieu

À l’évidence, c’est à partir de ses propres expériences qu’il parvient à cette constatation, mais il est évident que la lecture de Jaynes ne peut que le confirmer dans ses analyses. Jaynes n’est pas seulement celui qui a su montrer que le dieu est une entité qui loge dans le psychisme de chaque homme, mais il a aussi montré que cette entité n’était ni fixe, ni éternelle, encore moins une « réalité » toute puissante qui habiterait en chacun, mais un processus psychique « inventé » par les humains ou existant en eux mais ne se déclenchant qu’en fonction des situations pour permettre de faire face à des défis apparemment insurmontables.

Il est aussi et il faudrait dire surtout, celui qui a révélé comment la voix ou les voix étaient (avec les hallucinations visuelles) le vecteur privilégié de la transmission des informations c’est-à-dire des injonctions ou encore des ordres entre le cerveau droit et le gauche.

Les voix, les sons, les bruits, sont les phénomènes les plus difficiles à situer dans l’espace. Notre cerveau n’est pas capable de déterminer avec précision la provenance d’un son, d’une voix pas même de dire si cette voix provient de « l’intérieur », c’est-à-dire de son crâne, de son propre corps ou du dehors et dans ce dehors si elle provient d’à-côté ou de loin, des arbres ou du ciel.

Deux choses participent à cela en plus de cette faiblesse constitutive, le fait qu’il faudra bien des siècles pour que le corps soit perçu par chaque homme comme l’unité d’une complexité de fonctions et que soit attribué à chaque partie du corps la fonction juste qui est la sienne.

Le magnifique livre de Richard Broxton Onians, Les origines de le pensée européenne, montre, entre autres choses, de manière définitive à travers l’étude de l’évolution sur quelques siècles entre l’époque de l’Iliade et celle de la fin de Rome, des dénominations des parties du corps et des fonctions qui leur sont attribuées, le lent processus de correction constant auquel cela a donné lieu.

En renforçant l’idée de la difficulté voire de l’impossibilité de situer une voix ou des voix dans l’espace, cela confirme bien la multiplicité des approches et des réactions individuelles ou collectives sur cette question et leurs variations. Et on l’a vu cela avec les confessions extatiques, par l’intensité des expériences qu’elles narrent, elles confirment cette impossibilité de localisation et l’hésitation constante entre un dedans flou dans lequel elles sont insituables mais qui est situé plus ou moins quelque part « en » l’individu affecté, et un dehors infini désigné évidemment par le mot ciel, mais qui précisément n’indique rien de précis.

c- Prendre la place des voix divines

L’autre point que Burroughs trouve ou retrouve chez Jaynes et que nous avons effleuré en passant avec Kluge qui lui aussi l’a bien compris, c’est que cette « impossibilité de situer des voix », va être utilisée très vite dans l’histoire des hommes, - et sans doute cela remonte-t-il à des temps immémoriaux, ceux où dominait la puissance de certaines voix humaines, des chefs de hordes pour le dire vite -, pour prendre le contrôle sur les individus et des groupes humains. Ces voix du dehors, cette fois de manière claire puisque ce sont les voix d’autres hommes ou les sons émis par des hommes, chefs, prêtre ou autres, ces voix vont prendre la place des voix divines en tout cas les recourir et le remplacer, avec plus ou moins de succès, dans la tête des masses humaines.

Le meilleur exemple de ce remplacement est présenté par Alexander Kluge dans quelques pages de sa Chronique des sentiments, II, Inquiétance du temps [15], il précise ce point en faisant référence à Jaynes en passant.

d- La traque des voix

Burroughs, lui, va littéralement traquer les voix, c’est-à-dire plonger au cœur de la contradiction inhérente au langage et à ce que l’on pourrait appeler la situation post-historique de l’homme dans laquelle le langage voit ses fonctions changer radicalement et révéler combien il est un pharmakon puisqu’il a pu être utile et salvateur et qu’il a pu devenir destructeur ou virus vivant sur le dos de l’être qui l’a accueilli. Dans ces relations de symbiose, on sait bien que le virus, comme pour la drogue, a besoin à la fois que son hôte ne meure pas, mais il doit aussi rester suffisamment faible pour que sa soumission et sa dépendance ne soient pas impactées.

En quoi consiste ce changement de fonction relatif au langage ? En ce que les mots, le langage, en particulier à partir de l’invention finale de l’alphabet et voyelles au VIIe avant notre ère, qui s’est imposé comme une aide permettant aux hommes de faire face à la nouvelle situation psychique qui était la leur, celle de la lente invention de la conscience comme moyen de surpasser l’affaiblissement du dieu dans la structure psychique bicamérale, que le langage donc est devenu, en bon pharmakon, un obstacle au développement psychique de l’homme voire même son meilleur prédateur en ceci qu’il ne sert plus les desseins de l’homme mais l’empêche de les atteindre. G.G. Lemaire cite alors cette phrase de Burroughs :

« Le cerveau-outil est muni d’un mécanisme propre qui l’empêche les problèmes et ce mécanisme est LE MOT. Le Cerveau ne peut que produire plus d’outils de survie qui produisent encore plus de problèmes. »

Il dégage là de manière claire ce que Medhi Belhadj Kacem va développer dans son Système du pléonectique, mais à partir de la langue, certes comme outil ou instrument technique, à savoir que l’homme se trouve embarqué dans un mouvement qui le conduit à répondre à ses problème en produisant toujours plus, et donc toujours plus de problèmes croyant cependant travailler à des solutions, et qu’il est incapable de suspendre ce mouvement destructeur, de NE PAS poursuivre dans une voie qu’il sait lui être fatale.

Ce qui apparaît à des lecteurs de Jaynes donc, et c’est aussi ceci, que ce que pointe Burroughs, fait apparaître notre situation existentielle dans une parenté extrême avec celle que nous avons pu identifier dans le long passage du monde bicaméral au monde de la conscience. Avec l’expression En finir avec la conscience, on ne vise à rien d’autre qu’à faire apparaître cela de manière indubitable. Conscience et langage sont en quelque sorte sinon synonymes du moins des équivalents ou des doubles.

e- Identifications des mécanismes du virus

Esprit attentif et toujours à l’affût de ce qui pouvait lui permettre de découvrir des éléments pouvant lui permettre de déployer ses idées, Burroughs va s’intéresser de près à un grand nombre de phénomènes intrigants, para-normaux au sens strict, au sens où ils défient en effet les lois de la raison.

L’un d’eux auquel il consacre de nombreuses pages sont les enregistrements effectués par un certain Raudive avec des magnétophones installés dans des studios insonorisés. La surprise à l’écoute de bandes qui auraient dues être vierges de tout son, c’est qu’on pouvait y entendre non pas des bruits mais des voix. Il en parle dans Révolution électronique et dans un essai intitulé Ça appartient aux concombres à propos des voix enregistrées de Raudive. Burroughs s’appuie sur les résultats de ces expériences qui ont donc permis d’entendre plus de 10.000 phrases dites par ces voix provenant de nulle part ou de n’importe où si l’on préfère. Ce qu’il cherche ce n’est pas tant à savoir ce que disent ces voix et à produire une interprétation de leur signification que le fait même que des voix nous traversent nous pénètrent et puissent en quelque sorte s’inscrire en nous sans que nous puissions en avoir conscience.

Il rapproche cela surtout de ses expériences de cut-up et comprend ces voix comme étant autant de messages envoyés de strates inaccessibles de nos psychés, de notre histoire, de nos expériences vécues non enregistrées qu’il évoque au début de cet essai.

Et ces phénomènes para-normaux lui permettent de préciser sa pensée au sujet de la langue, des mots et surtout de notre relation aux mots.

Outre de découvrir que : « Le verbe lui-même est peut-être un virus qui s’est définitivement implanté dans un hôte » comme il l’écrit dans Revolution électronique [16], il remarque que nombre des voix entendues sur les bandes de Raudive parlent « dans un style distinctif qui rappelle le discours schizophrénique. » [17]

Burroughs ne cesse de rencontrer un type post-historique d’éléments proprement bicaméraux ou s’en rapprochant de manière significative. Plus encore, c’est à une sorte de mélange qui n’est ni cohérent, ni absolument incohérent, de phrases, de mots, de situations, et qui ressemble en tout à ce qui est sorti de ses cut-up qu’il fait face, ce qui lui permet de renverser aisément et nos certitudes et nos croyances en ces trois éléments majeurs qui tous se manifestent par la langue, l’être, le moi et la raison.

Il ne suffit pas de pointer du doigt le mot comme calamité sémantique pour comprendre ce qu’il s’est passé. Il faut tenter de comprendre comment l’homme en est arrivé à réifier des expériences dans des concepts, ou si l’on veut à contraindre la multiplicité de ses expériences à rester prisonnières de quelques mots.

On le sait, il existe une propension du cerveau à classer et surtout à fonctionner à partir de données qui ne sont pas directement issues des expériences vécues, à inventer donc des concepts. Ces concepts peuvent se mettre à fonctionner de manière autonome et par un effet de feed back, ils finissent par aider à traiter ce qui a été vécu non plus en fonction des seuls affects ou sentiments mais en fonction de ces éléments abstraits censés représenter et valoir pour ce qui a été vécu (sensation, émotions, etc...).

C’est ce moment de l’invention des deux grandes règles qui croisent les exigences de « rationalité » de l’expression, de la langue si l’on veut, et l’exigence d’une cohérence du sujet égale à celle qui se déploie dans le monde abstrait gouverné par les concepts que va repérer Burroughs et qu’il va, en tant que créateur, tenter de faire exploser.

Qu’il voie dans la première guerre mondiale et dans la suite du XXe siècle un moment de grande bascule qui permet à ces concepts de servir à une prise du pouvoir sur nos cerveaux par ds entités diverses mais toutes liées à l’argent et aux diverses formes de pouvoir ne saurait étonner. Ce qui nous importe surtout c’est de suivre brièvement la manière dont Burroughs formule le lien entre ces trois concepts. Il le fait dans son ouvrage Révolution électronique.

« Le EST de l’identité entraîne toujours l’implication d’une chose et de rien d’autre, ainsi que l’attribution d’une condition permanente. rester ainsi. Toute appellation présuppose le EST de l’identité [...] Le EST posant l’identité constitue un mécanisme viral. La la visée peut se déduire de l’action, un virus vise à SURVIVRE. survivre aux dépends de l’hôte envahi […] le LE catégorique constitue également un mécanisme viral qui vous coince dans l’univers viral. La locution SOIT/SOIT (OU/OU) constitue une autre forme virale. C’est toujours soit vous soit le virus. SOIT/SOIT...OU/OU : telle est en fait la formule conflictuelle qui constitue l’archétype du mécanisme viral. » [18]

Ce cadre général de la grammaire pour le dire vite élaboré depuis Aristote, a cependant pris une tournure sensiblement plus contraignante depuis la mise en place des bases de la société de masse à résonance planétaire et fondée sur le bombardement permanent de mots, de voix, d’images qui n’ont pour fonction que de nous contraindre, nous contrôler et interdire tout recours à d’autres possibilités à d’autres inventions ou plus simplement à d’autre modes de fonctionnements psychiques, matériels, expérientiels, etc...

Ainsi, le virus est en train de coloniser de manière irréversible ses hôtes, à savoir nous les humains. Ou plus exactement, cette colonisation est le vecteur par lequel, comme pour les rois assyriens, certains groupes d’individus s’assurent de la main mise et de la soumission des êtres humains qui participent à l’élaboration des biens dont ils ne peuvent pas jouir, ceux-ci étant réservés à ceux dont les voix donnent des ordres auxquels il n’est plus possible de ne pas se soumettre tant la quantité et la multiplicité des « phrases de contrôle » comme les nomme Burroughs, agit à chaque instant comme un tsunami qu’on ne peut arrêter.

On voit donc la logique profonde détectée par Burroughs se mettre en place. À la logique du besoin qui définit le camé, répond la logique de la soumission qui définit les utilisateurs de la langue. On se rappellera en passant le texte dans lequel Bill Viola citait sans donner son nom un passage du livre de Jaynes sur le sens du verbe obéir qui provient de ob-audire signifiant entendre quelqu’un à qui l’on fait face. Simplement désormais on ne fait plus face. les messages, comme dans certains ouvrages de Philip K. Dick, nous traversent en permanence les oreilles et viennent prendre dans nos cerveaux toute la place et rendre impossible ou presque que nous puissions entendre d’autres voix qui elles aussi vivent en nous plus anciennes improbables non codifiées ou mieux encore des échos de la voix du dieu.

3. Le renversement du renversement : la littérature et le cut-up

Mais limiter Burroughs aux avancées analytiques auxquelles il est parvenu serait oublier l’essentiel de son œuvre, ses romans, sans parler de son travail plastique en particulier. Sans vouloir s’y aventurer en détail, l’œuvre est immense et ce serait un autre projet, il faut tenter de comprendre ce qui est en jeu dans sa création.

a- La nouvelle contradiction

Burroughs est au cœur de la contradiction nouvelle, celle inhérente à la langue même, mais amplifiée au point qu’elle transforme la donne psychique de manière tout à fait considérable voire essentielle par l’existence des mass media à l’époque de Burroughs et des réseaux internet à la nôtre, et il entend bien assumer cette position en prenant la position du combattant sans peur contre un adversaire apparemment imbattable.

La contradiction, on l’a vu, dit que d’une part on est en permanence inondés de messages et que d’autre part chacun perçoit l’inanité de ceux-ci, le fait qu’ils ne sont plus efficaces en rien pour aider à s’orienter dans l’existence, et que finalement ces messages sont les prédateurs des hommes et en rien les promoteurs d’un nouvel évangile. Bref, le langage ne sert plus à rien sauf à asservir et cela de manière si massive qu’il est quasiment impossible d’appréhender ce qui pourrait permettre d’échapper à ce piège ou de tuer ce virus.

Burroughs est l’un des rares à s’être aventuré dans cette entreprise de tenter de trouver des moyens pour en finir avec le virus, c’est-à-dire pour conduire la langue sur de nouveaux chemins, de la débarrasser des oripeaux du contrôle et de l’asservissement et d’en faire un moyen d’établir de nouveaux chemins dans et pour la psyché.

On peut considérer que son grand œuvre, ses romans donc, sont des tentatives de donner une consistance partageable à ses investigations qui pour beaucoup relèvent comme on l’a compris de son long séjour dans le monde de la drogue, expérience qui elle n’est pas partageable.

Le moyen qu’il a inventé, on le sait pour accomplir cette révolution et cette guerre contre le langage comme virus, s’est appelée le cut-up. Il a été utilisé dans l’écriture, mais aussi dans le montage son et filmique en particulier. Dans le bref discours d’introduction que fait un présentateur inconnu à une conférence de Burroughs intitulée Les quatre cavaliers de l’apocalypse, (Essais, p. 389) on peut lire :

« Écrivain il a pondu plus de quatorze livres dont Le festin nu, un phare dans l’histoire littéraire ; en utilisant la technique du cut-up, une forme complexe de montage, pour briser la prédominance de la pensée linéaire du cerveau gauche et pour faire émerger des structures dont les activités sont associées avec la partie droite du cerveau. M. Burroughs a transformé l’art du roman. »

En fait, ils ne sont pas si nombreux ceux qui ont transformé l’art du roman, beaucoup moins nombreux que les grands et même très grands romanciers.

b- Fonctions du cut-up

Il faut aussi brièvement rappeler la légende autour du cut-up :

« La méthode de cut-up a été appliquée à l’écriture par Brion Gysin en 1959 ; il a alors déclaré que l’écriture avait cinquante ans de retard sur la peinture et a appliqué la méthode montage à l’écriture. de fait le montage est bien plus proche des faits de la perception que la peinture figurative. » [19].

Mais en quoi consiste vraiment le cut-up ? Dans la post-face à Révolution électronique, Sylvie Durastanti donne quelques indications essentielles et il faut donc lire les pages 50 à 52 à la fin de l’ouvrage.

Ce qui importe, c’est la conclusion à laquelle elle parvient :

« C’est ce fonds (restes d’un roman terminé) qu’il retravaillait au cut-up pour le recycler. Autant dire que le cut-up ne génère pas de texte à proprement parler. »

Voilà pour le mythe d’une facilité qui serait associée au procédé qui en est un mais qui ne participe à la création que pour désenclaver l’auteur de son petit moi.

À la fin de l’essai Ça appartient aux concombres, il remarque d’ailleurs ceci :

« Le meilleure écriture est atteinte dans un état de perte d’ego. L’ego de l’écrivain, défensif et limité, ses "propres mots", ce sont-là ses sources les moins intéressantes. » [20]

Le cut-up sert donc essentiellement à ça : permettre de NE PAS s’enfermer à nouveau dans les pièges de la langue qui assigne à l’identité, à l’être et à la raison.

Et à offrir à l’imagination une infinité de variations dont il faut cependant savoir s’emparer pour produire quelque chose qui tienne. Et cela ne se peut qu’en fonction d’autres règles qui sont basées, si l’on veut, sur celle du hasard que le cut-up éveille, révèle active, mais qui ne peuvent se réduire à cela.

L’enjeu est de faire passer la langue du statut de virus à celui de producteur d’images visuelles et de significations qui viennent tendre vers la frontière où il n’y aurait plus besoins des mots pour communiquer. Burroughs porte à lui seul au plus haut le paradoxe de la dimension pharmakonique de la langue puisqu’il inclut dans le processus de la création comme son but à la fois souhaité et inaccessible car impliquant alors un renversement du renversement, au-delà de la découverte d’associations improbables, le silence. Le cut-up est bien une manière de « faire des dieux ».

c- Fonctions de la magie

Double mouvement donc de défense d’une part et d’attaque d’autre part. La position de Burroughs est éminemment combative, il prend sa part d’une lutte infinie contre l’ordre imposé par des voix réglées sur le canal hertzien envoyant des ordres implicites et assurant un contrôle efficace des psychés.

Défensif en ce qu’il faut apprendre et comprendre comment « ça » marche, et offensif en ce qu’il faut produire soi-même de nouveaux horizons de nouvelles formules de nouvelles images qui pourront s’ingéniant dans nos esprits nous libérer de la gangue du pouvoir. Il y a entre Burroughs et Philip K Dick, on l’a déjà évoqué, une parenté forte, comme le confirme l’essai intitulé Message de l’étoile du chien, dans lequel Burroughs montre que tout jeu est un de guerre et que la seule solution est d’envisager de quitter la terre et de partir dans une exploration spatiale. Il note d’ailleurs ceci :

« Il semblerait que seul un miracle pourrait forcer la planète à réaliser que le jeu nous détruira tous à moins que nous cessions de la jouer. » (Op. cit., p. 253)

Cependant, et nous bouclons là la boucle en quelque sorte, Burroughs cherche à parvenir à des états non plus au sens de ceux que le drogue peut produire, mais des états au sens de portails psychiques ouvrant sur des réalités impartageables et acceptées comme telles. Il y a quelque chose de l’initiation ici, qui commence par un séjour dans le monde de la grande froidure qu’éprouve le corps de l’addiction et qui s’accomplit dans un silence vécu comme une plénitude.

C’est que pour Burroughs, la langue doit retrouver les sources magiques qui cohabitaient avec elle à ses commencements ou dont elle était porteuse. Repensons encore une fois à certains exemples donnés par Jaynes et à la manière dont les ancêtres pouvaient parler aux vivants et à travers les vivants.

Dans sa préface aux essais, G.G. Lemaire remarque qu’il s’agit à ce stade d’en arriver à un autre usage des mots qui soit libre et qui ne soit plus du tout tributaire d’une économie symbolique stéréotypée et cite Burroughs :

« Les phrases de contrôle que l’on met dans les revues, les journaux et les chansons populaires correspondent précisément à un langage secret d’images. pour cette raison un certain ordre des mots est essentiel dans ces phrases de contrôle. L’intention de la machine de contrôle est évidemment de conserver le plus grand écart possible entre le mot et la chose à laquelle il se rapporte. » [21]

C’est que l’on a oublié ou occulté une chose majeure dans cette « magie » : le fait que la relation magique au monde est basée sur l’accomplissement ou plutôt l’effectuation ou encore le fait que les choses ou des choses arrivent, se produisent, bref sur le fait que quelque chose ait lieu et donc que quelque chose change.

Dans l’essai intitulé Le dernier potlach [22], Burroughs développe ses positions sur le sujet. Un jour quelqu’un lui avait demander quel était l’objet de la peinture. Il n’avait alors pas de réponse :

« J’en ai une maintenant : le but de l’écriture est de faire arriver les choses. » [23]

À la fin de ce texte il revient sur la question après avoir longuement conspué les artistes et le marché par des formules du type : « l’artiste est ainsi amené à s’embusquer derrière son tableau comme Polichinelle et, passant le bras à travers la toile, à agripper un critique par le revers du veston... » [24]

Il parvient alors une nouvelle fois à préciser sa position :

« L’art est redevenu littéral et a retrouvé sa fonction magique consistant à faire arriver les choses, après un long exil dans les royaumes de l’imagination ou son appétit d’événement s’était égaré. L’art fais soudain sa mortelle apparition dans le monde réputé réel. Écriture et peinture ne faisaient qu’un au commencement et le mot était une image écrite. [...] La beauté tue. La beauté est l’assassin a dit Gregory Corso. » [25]

Et Burroughs d’annoncer « LA CHUTE DU MOT... Ce qui survit à la littéralisation de l’art est l’intemporel et éternellement fluctuant monde la magie saisi par le pinceau du peintre, ou par les mots de l’écrivain, petits bouts de détails vivants et évanescents. » [26]

On peut ici renvoyer en particulier à La fuite hors du temps, le journal d’Hugo Baal, l’un des fondateurs de dada qui analysait au jour le jour ce qui se passa à Zurich à partir de 1916 et qui a des phrases qui se rapprochent singulièrement de celles de Burroughs.

C’est aussi dans ce texte important que Burroughs déclare après avoir critiqué « la camisole de la représentation séquentielle du roman » ceci : « la conscience est un cut-up ; la vie est un cut-up » [27]. Il faut là encore renvoyer aux deux derniers livres de Lionel Naccache et ainsi comprendre combien Burroughs était comme on dit « en avance »... sur certaines découvertes neurologiques.

Cela permet de comprendre que la dimension séquentielle du roman par exemple est une tentative de forger un cadre rassurant à la perception de l’encadrer et de lui permettre de satisfaire les attentes de la conscience qui n’aime en quelque sorte que l’illusion de la continuité et qui s’est installée après l’effondrement de l’esprit bicaméral.

Or il y a d’autres logiques, d’autres relations possibles avec le monde et avec soi-même avec ce qui arrive ou pourrait arriver.

Ce lien entre écriture et faire arriver les choses est puissant. Il relève d’une forme de bicaméralisme implicite et le cut-up pour le dire d’un mot permet de renouer avec ce monde de l’effectuation pour parler avec le Deleuze de Logique du sens.

La conscience est donc l’instance qui permet à l’homme de se mentir. Elle est à la fois un moyen de correspondre avec le monde et les autres mais elle impose par sa structure même de « vouloir » l’occultation du discontinu et de préférer le leurre du continu à l’inconfort « relatif » du discontinu.

Quant à l’inconscient, face aux pratiques de révélation effectuation liées au cut-up et à toutes les manipulations des mots de bandes magnétiques, d’images etc... auxquelles se livrent les artistes post-historiques, il n’est plus nécessaire lui non plus. « Et le soit-disant inconscient n’est plus inconscient. » [28] On a affaire à des degrés et des niveaux de conscience. On n’a plus peur de ne pas pouvoir expliquer des choses en termes de cause et d’effet. On vient buter sur la forteresse de la conscience élevée au moyen d’un recours passif à la raison.

d- La ligne de front ou faire face au virus Raison

On comprend donc bien où se situe la ligne de front dans le combat que mène Burroughs contre la conscience : là où le virus impose sa loi il faut la retourner contre lui et cela sans prendre garde ni aux atermoiements du petit je du petit moi et sans prendre garde aux raisons que la raison invoque, en assumant donc de rendre au hasard et à la chance leur puissance d’effectuation transtemporelle.

Dans l’essai En toute bonne foi [29], Burroughs marque avec précision donc où se situe la ligne de front :

« C’est une ligne de pensée qui va de Jéhovah à Hiroshima et qui dit : c’est moi qui ait raison, qui suis dans mon bon droit et qui fais ce à quoi le devoir m’oblige, au nom de la sûreté de l’état, de la décence, de la morale de JC de l’Amérique et de maman etc [30]...

C’est dans l’essai intitulé Ses propres affaires [31] qu’il attaque avec le plus de virulence et de précision ce qu’il nomme le virus raison. Cela n’a rien à voir directement la raison mais avec le fait de vouloir toujours avoir raison. Une force porte ceux qui veulent avoir raison à déployer des stratagèmes pour garder le pouvoir et l’étendre sur les « âmes », autant dire les consciences et les corps dont ils parviennent à s’emparer ou dont il parviennent à prendre le contrôle.

« La plupart des ennuis en ce monde ont été causés par des gens qui ne peuvent pas s’occuper de leurs propres affaires, parce qu’ils n’ont pas à s’occuper d’affaires qui leur soient propres, pas plus que n’en a un virus de la petite vérole. Votre virus est alors un parasite cellulaire inévitable et je suis convaincu que ce qu’on appelle le mal est presque littéralement un parasite viral. […] Ce virus droit a traîné pas mal de temps, et peut-être que son allié le plus dévoué a été l’église chrétienne, depuis l’inquisition jusqu’aux conquistadores, des guerres indiennes jusqu’à Hiroshima ; ils ont RAISON RAISON RAISON. [...] Le crime sans raison, l’hypothèse selon laquelle ce que fait un citoyen dans le privé est néanmoins l’affaire de quelqu’un d’autre et par conséquent susceptible d’une dénonciation et d’un punition, est la sauvegarde même du virus raison. Couper cette ligne d’air aurait la même action qu’un anticorps qui supprime l’oxygène de certains type de virus. [...] Il est probable que la tactique la plus efficace est d’altérer les conditions grâce auxquelles le virus subsiste [32]...

Mais il ne s’agit pas seulement de bloquer ou d’enrayer la grande mécanique virale. Il s’agit de créer de nouvelles formes qui soient à la fois défensives et offensives, mais aussi, cette fois, du côté de l’invention. Le cut-up joue ce rôle mais quels sont les buts à atteindre s’il ne s’agit plus d’écrire des romans répondant aux schéma de la conscience bonne ou mauvaise ne faisant pas de différence les deux s’épaulant pour permettre aux histoires de se répéter indéfiniment ? C’est bien une certaine conception de la magie qui alors va entrer en jeu.

e- Puissance de la magie