Black Box des algorithmes versus boîte noire des récits II

Introduction

Il importe de rappeler brièvement les acquis de la dernière séance car ils permettent de poser le cadre dans lequel se déploie la réflexion d’aujourd’hui. En effet, les choses se précisent, les positions commencent à apparaître et à se positionner sur le schéma général du jeu et les zones de frottement sont de plus en plus perceptibles.

Ce qui a fait le coeur de la séance XV, c’était de parvenir à décrire ce qui se passe dans la black box, Nous sommes parvenus à établir trois points majeurs.

1 Le premier, c’est, à partir des réflexions de Flusser sur la photographie, qu’il nous faut prendre acte de la mutation radicale rendue possible par les appareils qui consiste en ceci que ce qui est en jeu, l’objet visé par l’objectif, à la fois dans le sens technique de l’appareil photo et dans un sens plus global, est la Black Box et non le supposé réel ou la si chère réalité.

La phrase « c’est justement le noir de la boite qui constitue le motif à photographier », me semble chaque jour un peu plus à "méditer" si l’on veut parvenir à prendre la mesure de ce qui se produit.

Par elle, se trouvent comme balayées nos croyances et comme détruit le fondement même de celles-ci.

En effet ce fondement tient dans une conception largement remaniée au cours des siècles, mais acceptée par tous et partout, de la figure du dieu sous le nom de Dieu comme entité extérieure à l’homme voire au monde même, créatrice cependant de ce monde et dotée non seulement d’une puissance infinie mais d’une mémoire absolue et sans faille.

Dieu est donc aussi, ou avant tout, si l’on s’en tient à l’évolution de son invention continuée par l’homme, devenu non seulement un être rationnel mais le garant de la rationalité du monde, de l’univers donc. La raison est, grâce à Dieu, le seuil indépassable du pensable et le cadre général du croyable disponible, car nous se sommes pas sortis de l’emprise de la phrase de Leibniz « rien n’est sans raison », largement commenté par Heidegger dans son livre Le principe de raison.

C’est à la fois sur le fond de cette « croyance » et sur le constat de son « dépassement » technologique que se met en place la mutation qui est en cours.

2 Le deuxième point que nous avons pu relever, sans pour autant lui donner encore la place qui lui revient, c’est le fait que ce postulat d’une rationalité indépassable est en train d’être remis en question par les appareils technologiques, ce qu’ils sont et ce qu’il font au monde et aux hommes, remise en question dont nous avons trouvé une formulation dans un passage d’un texte, L’extase de Paul, parmi les textes que publie régulièrement Philippe Quéau alors qu’il s’interroge sur une des formes les plus acceptables d’hallucination psychique et mentale à la fois, que l’on a nommé vision intellectuelle, on peut lire ceci : « Y a-t-il des réalités qui puissent être vues par la seule intelligence, mais qui ne soient pas elles-mêmes intelligentes ? Cela est fort vraisemblable : le fait qu’une chose soit « intelligible » n’implique pas qu’elle soit aussi « vivante » et encore moins qu’elle soit dotée d’« intelligence ». On peut arguer par exemple que des êtres de raison, des concepts mathématiques, ou des idées philosophiques, sont accessibles à l’intelligence, et lui offrent alors matière à réflexion, du fait de leur complexité propre, mais on peut douter qu’ils soient en eux-mêmes « intelligents ». Ils peuvent certes sembler vivre d’une « vie » symbolique, mais il n’y a aucune raison de penser qu’ils sont vivants au sens propre, ou qu’ils sont par eux-mêmes intelligents. Dans le contexte des programmes relevant de l’intelligence artificielle, on peut arguer que leurs algorithmes sont sans nul doute de purs « êtres de raison », et on peut affirmer que ces programmes font assurément preuve d’une forme d’« intelligence ». Mais si les algorithmes sont bien « intelligibles » dans leur structure même, leur mise en application (qui implique de multiples interactions avec d’immenses banques de données) reste particulièrement opaque à toute intelligibilité effective. Ils se comportent comme des « boites noires ». On peut les évaluer à leurs résultats a posteriori, mais on ne peut guère les pénétrer entièrement par une intellection a priori. Ils produisent des résultats qui, dans une certaine mesure, se révèlent être « intelligents » (c’est-à-dire sont statistiquement « meilleurs » que ceux d’experts humains), mais qui, pourtant, se révèlent être aussi « inintelligibles » quant à la manière dont ces résultats ont été obtenus. On ne peut jamais écarter en conséquence l’hypothèse que tel algorithme ne produise in fine des résultats aberrants, puisqu’on n’a aucun moyen de vérifier l’intelligibilité complète de son fonctionnement même. » [1]

C’est ce glissement hors du rationnel par ce qui vient à nous sous le masque du supra rationnel, qu’il nous faut penser, parce que c’est à ce glissement que nous avons affaire et non, comme nous acceptons de le croire, encore une fois faut-il ajouter, comme il en est allé en quelque sorte depuis toujours dans ce que nous savons de la vie des humains, à un simple prolongement technique du monde rationnel, prolongement qui serait donc lui-même absolument soumis aux lois implicites et explicites découlant du principe leibnizien du "rien n’est sans raison".

Nous rappellerons donc brièvement à travers quelques brèves citations la situation dans laquelle on se trouve face, avec et "dans" les images.

Pour Flusser les images, qui pour lui sont « des surfaces signifiantes » [2] que "les hommes ont inventées pour s’orienter dans le monde" [3] « qui sont médiatrices entre l’homme et le monde » [4] sont antérieures au texte au sens de ce qui est écrit une fois l’écriture inventée. Elles ont un caractère "magique" qui n’a pas disparu avec l’apparition des images techniques et des appareils bien au contraire.

« Les images techniques omniprésentes autour de nous sont sur le point de restructurer magiquement notre "réalité" et de la transformer en un scénario planétaire d’images. Ici, il s’agit essentiellement d’un "oubli". L’homme oublie que c’est lui a créé les images afin de s’orienter grâce à elles dans le monde. Il n’est plus en mesure de les déchiffrer, il vit désormais en fonction de ses propres images : l’imagination s’est changée en hallucination. » [5]

Mais désormais c’est l’appareil en tant qu’il est un jouet simulant la pensée qu’il faut prendre en compte en ce que leur multiplication et leur emprise sur nos existence ont changé nos vies en des moments d’un jeu généralisé qu’il faut tenter de comprendre.

« Toutefois, ce complexe "appareil - opérateur" ne semble pas rompre la chaîne entre images et signification. Bien au contraire : le flux de la signification paraît entrer das le complexe par un côté (input) pour en ressortir de l’autre (output) - l’écoulement lui-même, ce qui se passe à l’intérieur du complexe, demeurant caché. On a donc affaire ici à une "black box". Le codage des images techniques a lieu l’intérieur de cette black box ; par conséquent, toute critique des images techniques doit s’attacher à élucider leur intérieur. Tant que nous ne disposerons pas d’une critique de ce genre, nous demeurerons, pour ce qui touche aux images techniques, des analphabètes. » [6]

Nous avons avec Flusser répondu la question qu’est-ce une black box ? Tout simplement un système dans lequel la relation opérateur appareil met en scène et en œuvre la relation entre image et signification à partir du "modèle" suivant : « le flux de la signification paraît entrer dans le complexe par un côté (input) pour en ressortir de l’autre (output) - l’écoulement lui-même, ce qui se passe à l’intérieur du complexe, demeurant caché... Le codage des images techniques a lieu à l’intérieur de cette black box ;par conséquent, toute critique des images techniques doit s’attacher à élucider leur intérieur. » [7]

Et, c’est encore et toujours là que nous en sommes tant cette critique des images techniques fait largement défaut.

3 Le troisième point tient en ce que les appareils peuvent et doivent être compris comme des systèmes dont la fonction majeure est la destructuration pour ne pas dire la destructions des structures psychiques constitutives des individus des sujets qui se crient libres des consciences qui se croient "heureuses" !

Flusser, toujours, nous a permis de préciser quelques points importants. D’une part il s’agit de repenser ce qu’est la réalité. La puissance de cet appareil "originaire" qu’est l’appareil photo est telle que Flusser peut dire que "la photographie est une image de concepts" et que "l’imagination de l’appareil dépasse celle de chaque photographe et même celle de l’ensemble de tous les photographes." [8] Il ajoute que Le geste photographique donc "a une structure quantique : c’est un doute se composant d’hésitations et de décisions punctiformes. il s’agit d’un geste typiquement post-industriel,... pour lui la réalité est l’information et non la signification de l’information. Voilà qui s’applique non seulement au photographe, mais aussi à tous les fonctionnaires - de l’employé de banque jusqu’au président des USA." [9]

C’est l’appareil qui impose le jeu comme nouvelle dimension dans laquelle se déroulent et s’épuisent nos existence. C’est cette dimension nouvelle qui abolit les conceptions "anciennes" de la réalité en abolissant celles du sujet qui fait l’objet des épisodes de Black Mirror.

De plus, cette situation,- dans laquelle domine l’absence de critique des images techniques, s’accompagne ou engendre en fait un aveuglement généralisé qui est le vecteur de la transformation des sujets en joueurs. « Les photographies sont omniprésentes... Ces images signifient des concepts se trouvant à l’intérieur d’un programme, et elles programment la société à un comportement magique secondaire. Toutefois pour qui regarde les photos naïvement, elles ont une autre signification : elles signifient des états de choses qui, à partir du monde se sont reproduites sur des surfaces. » [10]

L’enjeu de cette séance est de prendre en charge l’autre face des pratiques humaines grâce auxquelles les hommes ont aussi cherché à s’orienter dans l’existence, à savoir les récits. Deux approches du récit, l’une proposée par Jean-François Lyotard et l’autre par moi-même, vont nous permettre de ne pas occulter le fait que les appareils prennent de facto en charge cette autre face de la pensée humaine et lui font aussi subir des métamorphoses profondes et peut-être irréversibles.

Ce que nous apprend La condition post-moderne sur les zones frottements entre récits et appareils et sur les enjeux de ces conflits. [11]

A- Les deux pragmatiques, celle du savoir narratif et celle du savoir scientifique

De même que nous pensons tous savoir implicitement ce qu’est une image, nous pensons aussi savoir ce qu’est un récit. Mais il importe de dégager deux niveaux dans l’approche des récits, celle qui les conçoit comme des principe de légitimation, les fameux grands récit de Lyotard, et ceux qui, courant à travers le monde sous la forme de contes ou de romans pour le dire vite, sont des "petits récits" qui servent à la fois à permettre aux hommes de s’orienter et à les aider à façonner la forme de leur conscience à tel ou tel moment de l’histoire.

On rappellera que le livre de Lyotard est un « rapport sur le savoir dans les société développées proposé au conseil des universités du Québec » et que ce texte est de 1979 !

Et une fois encore, on a fait comme si on ne savait pas en récupérant sous forme de slogan la fin des grands récits et en gommant ce qui dans ce texte était une énonciation précise des enjeux et des dangers mortels affectant le savoir et à travers le savoir l’ensemble de la société à partir du moment où on laissait les appareils pendre le pouvoir.

1- La bildung

La bildung est l’idéal de la formation des consciences ou des sujets, héritée du XIXe siècle. Son objectif était l’intériorisation du savoir, c’est-à-dire la transformation des récits en éléments constitutifs de la subjectivité de celui qui accomplissait cette formation ou dont la vie était "embarquée" par elle.

Cette bildung disparaît sous les assauts de formes de savoir basées non plus sur l’intériorité à construire d’un sujet, mais sur l’extériorité des systèmes d’apprentissage, transformant le sujet non plus en individu devant s’approprier le savoir pour se constituer comme sujet, mais en consommateur de données et en joueur, le savoir étant dès lors réduit, comme on l’a vu avec Flusser, mais on aurait pu le voir avec tant d’autres, Norbert Wiener en particulier, à des informations dont le monde d’existence est de traverser la boite noire par un système input output.

On l’a déjà vu mais on le retrouve ici, le sujet, la conscience, l’individu, se trouve réduit ou confondu avec cette boite noire. C’est en tout cas ce qui est en jeu avec la mutation des formes du savoir, la transformation radicale de la structure sujet en structure de jeu.

La Bildung, c’est la constitution du sujet comme l’être qui se forme à travers des récits parce que son idéal est de devenir semblable à l’être dont la vie est un récit. Devenir récit, voilà ce qui importe pour qu’une vie soit réellement une vie. Le récit est la forme par laquelle le sujet s’approprie les éléments de son existence et les transforme pour qu’ils deviennent légitimement des élément de celle-ci, c’est-à-dire de lui-même.

Mais ce n’est pas à ce niveau que se situe l’analyse de Lyotard même si c’est bien ce sujet qu’elle prend en charge.

L’enjeu est la relation entre récits et science, la science ou les sciences étant comprises à la fois comme ce dont la légitimité ne se fonde pas sur des récits et ce à partir de quoi, au sens des processus de légitimation qui les fondent, doit se moduler et se modeler la forme nouvelle du savoir.

Mais, et c’est la grande force et la grande honnêteté intellectuelle de ce livre, Lyotard n’oublie jamais, bien au contraire, l’autre versant, le fait que les sciences et les nouvelles formes et nouveaux types de savoir sont liés à une ou des réalités économiques et que ce sont ces pouvoirs économiques qui décident de la forme du savoir et donc des modalités d’accès au savoir.

"Sous la forme de marchandise informationnelle indispensable à la puissance productive, le savoir est déjà et sera un enjeu majeur, peut-être le plus important, dans la compétition mondiale pour le pouvoir." [12]

Mais la ou les sciences, elles n’échappent pas à la forme narrative pour se déployer et être transmises même si on prétend à tord le contraire et même si en effet, la pragmatique du savoir scientifique se distingue radicalement de la pragmatique du savoir narratif.

2- Descartes et la narratisation

On se souviendra ici de ce que disait Descartes sans oublier ce que Jaynes disait au sujet de la fonction de la narratisation dans le fonctionnement de la conscience.

L’une des composantes essentielles de la conscience selon Jaynes est la narratisation. On peut aisément faire un raccourci Il faut alors dire que cette narratisation consiste à considérer que nos deux moi délégués, le je analogue (celui qui se déplace par procuration et par l’imagination) et le moi métaphorique( celui par lequel nous prenons de la distance) entrent en relation et inventent en permanence les raisons pour lesquelles ils ont agit ainsi que les raisons pour lesquelles les faits qui assaillent la conscience et permet de les intégrer au schéma général. Nous ne cessons aujourd’hui encore de "narratiser".

On peut cependant noter qu’elle fait " un retour" remarqué ces dernières années à travers la notion devenue médiatique de "narratif", mais il y a eu tout un tas d’occurrences mettant en scène cette question du récit, ses fonctions et son importance vitale pour la conscience, même si, pour le discours et la pensée scientifique, le récit conduit l’esprit du côté de la fausseté ou de l’erreur et non pas de la vérité.

On rappellera donc ici la troisième des Règles pour la direction de l’esprit de Descartes, et on citera ce passage pour sa conclusion assez précise, passage qui vient à la suite d’une réflexion sur la fonction des auteurs anciens et de leurs livres pour un esprit d’aujourd’hui, entendons au temps où Descartes écrit. Après avoir évidemment dit qu’il faut les lire, Descartes ajoute "qu’il y a péril extrême de contracter peut-être quelques souillures d’erreur en lisant ces livres" [13].

Suit alors ce paragraphe qu’il est bon de cite in extenso : « Quand même ils seraient tous (sous-entendu ces auteurs anciens) d’une noblesse et d’une franchise extrême, ne nous faisant jamais avaler de choses douteuses pour vraies, mais nous exposant tout de bonne foi, comme cependant à peine l’un avance-t-il une idée qu’un autre ne présente la contraire, nous ne saurions jamais auquel des deux croire. Et il ne servirait de rien de compter les suffrages pour suivre l’opinion garantie par le plus d’auteurs, car, s’il s’agit d’une question difficile, il est plus croyable que la vérité en a été découverte par un petit nombre plutôt que par beaucoup. Même si tous étaient d’accord, leur enseignement en nous suffirait pas : nous ne deviendrons jamais Mathématiciens, par exemple, bien que notre mémoire possède toutes les démonstrations faites par d’autres, si noter esprit n’est pas capable de résoudre tout sorte de problèmes ; nous ne deviendrons pas Philosophes, pour avoir lu tous les raisonnements de Platon et d’Aristote, sans pouvoir porter un jugement solide sur ce qui nous est proposé. Ainsi, en effet, nous semblerions avoir appris non des science, mais des histoires. » [14]

Il n’est pas question de faire un cours sur Descartes, simplement de souligner que la lutte ici présentée de manière claire entre les littera et les mathemata, entre les histoires et les vérités démontrables, a fait les beaux jours des siècles suivants, jusqu’à aujourd’hui ou un certain Houellebecq a su la reprendre à son compte dans sont deuxième roman, Les particules élémentaires à travers les figures de deux frères l’un scientifique et l’autre une sorte d’écrivain raté, et la recycler pour permettre à ses lecteurs de se croire intelligents lors même qu’ils ne faisaient que jouir de ressasser des choses devenues, au moins depuis Balzac, des clichés.

C’est ainsi que le grand auteur manque en quelque sorte ce qui aurait pu être et dû être sa cible, non pas penser les effets idéologiques et sociologiques de ce clivage "classique" mais bien le basculement en jeu qui nous conduit du monde gouverné par la conscience à un monde qui lui échappe, l’englobe et la dissout et dans lequel en effet, une nouvelle relation entre littera et mathemata s’invente.

La black box techno-scientifique comme la boîte noire des récits, se mêlent pour constituer la zone de contact entre le monde de la conscience et le monde de la post-histoire de la post-modernité dont on verra qu’une de ses caractéristiques essentielles est d’être d’une certaine manière post-bicaméral.

Deux pragmatiques donc se font face, la pragmatique des littera, du savoir narratif donc, car il s’agit bien d’un savoir, (et évidemment pas d’une science au sens qu’on donnera à ce terme après Descartes, quoique ce savoir soit à la fois puissant et porteur de connaissances qui échappent précisément à la science ou aux sciences) et celle des mathemata, la pragmatique du savoir scientifique.

3 La pragmatique du savoir narratif

Cette notion est liée à la notion et la pratique de la formation de la bildung et le récit est la forme par excellence par laquelle se disent et se transmettent les savoirs traditionnels.

Dans son live La condition postmoderne, Lyotard relève quatre points :

– que les histoires populaires racontent des formations

– que la forme narrative admet une pluralité de jeux langages (ce qui n’est pas le cas pour les savoirs scientifiques)

– la transmission des récits obéit à des règles qui assurent le lien entre raconter, apprendre et transmettre, les trois formant le carde de l’autorité qui découle de leur maîtrise

– le fait que le temps, dans les comptines par exemple « cesse d’être le support de la mise en mémoire et devient un battement immémorial qui, en l’absence de différences remarquables entre les périodes, interdit de les dénombrer et les expédie dans l’oubli. » [15]

Mais si cette culture populaire formule et assure sa propre légitimité et celle de ceux qui y ont recours, elle est très éloignée des formes de légitimité qui animent d’autres "jeux de langage", ceux de la pragmatique du savoir scientifique en particulier.

La pragmatique du savoir scientifique fait face à d’autres questions et d’autres enjeux, en particulier autour des formes et des modalités de sa transmission et de sa légitimation. L’enjeu se situe autour "des prescriptions qui règlent l’acceptabilité de l’énoncé en tant que "de science". [16]

4 La pragmatique scientifique

Et ce qui caractérise la pragmatique scientifique, c’est que la vérité d’un énoncé se base sur un consensus qu’il faut trouver et celui-ci trouvé, la vérité est donc légitime. « Le destinataire, l’étudiant ne sait pas ce que sait l’enseignant... Autrement dit on enseigne ce qu’on sait : tel est l’expert. »

Lyotard précise cinq point caractérisant le savoir scientifique :

– Le savoir scientifique exige l’isolement d’un jeu de langage, le dénotatif, et l’exclusion des autres. Le critère d’acceptabilité d’un énoncé est sa valeur de vérité.

– Ce savoir se trouve ISOLÉ des autres jeux de langage dont la combinaison forme le lien social

– La compétence requise porte sur le seul poste de l’énonciateur

– Un énoncé scientifique ne tire aucune validité de ce qu’il est rapporté. Il est toujours vérifiable même s’il n’est pas à l’abri de falsifications

– Le jeu de science implique donc une temporalité diachronique, c’est-à-dire une mémoire et un projet. [17]

Lyotard poursuit ainsi et il importe de citer in extenso ce long passage : « Ces propriétés sont connues. Elles méritent pourtant qu’on les rappelle pour deux raisons. D’abord, la mise en parallèle de la science avec le savoir non scientifique (narratif) fait comprendre, du moins sentir, que l’existence de la première n’a pas plus de nécessité que celle du second, et pas moins. L’un et l’autre sont formés d’ensembles d’énoncés ; ceux-ci sont des "coups" portés par des joueurs dans le cadre de règles générales ; ces règles sont spécifiques à chaque savoir et les "coups" jugés bon ici et là ne peuvent être de même sorte, sauf par accident.

On ne saurait donc juger ni de l’existence ni de la valeur du narratif à partir du scientifique ni l’inverse : les critères pertinent ne sont pas les mêmes.../... Se lamenter sur "la perte du sens" dans la post-modernité consiste à regretter que le savoir n’y soit plus narratif principalement. C’est une inconséquence. Une autre n’est pas moindre, celle de vouloir dériver ou engendrer (par des opérateurs tels que le développement, etc.) le savoir scientifique à partir du savoir narratif, comme si celui-ci contenait celui-là à l’état embryonnaire.../...

Le savoir narratif prend le discours scientifique comme une variété dans la familles des cultures narratives. L’inverse n’est pas vrai. Le scientifique s’interroge sur la validité des énoncés narratifs et constate qu’ils ne sont jamais soumis à l’argumentation et à l’administration des preuves. Il les classe dans une autre mentalité : sauvage primitive sous développée, arriérée, aliénée, faites d’opinions, de coutumes, d’autorité, de préjugés, d’ignorances, d’idéologies. Les récits sont des fables, des mythes des légendes, bons pour les femmes et les enfants. » [18]

On le voit rien n’a vraiment changé de puis Descartes. Simplement, le gouffre se creuse un peu plus, c’est le travail des siècles et celui de la domination de l’invention technique qui portés par les puissance de l’argent parviennent à imposer leurs propres règles de légitimation puisque dominantes, elles sont de facto légitimes.

5- Processus de légitimation et invention d’un nouveau type de "sujet" : l’expert

On se souviendra ici du mythe de la caverne et de la fonction des mythes chez Platon qui révèle ce que Lyotard relève aussi, à savoir « que le discours platonicien qui inaugure la science n’est pas scientifiques, et cela pour autant qu’il entend la légitimer. » [19]

De même que la question de la preuve de la foi ne relève pas d’une vérification par les actes, dans le savoir scientifique une question se pose : « comment prouver la preuve ? ou plus généralement qui décide des conditions du vrai ? » [20]

L’enjeu est bien celui de la légitimation du discours scientifique qui ne peut se faire autrement que par un recours aux récits qui sont la puissance de légitimation en Occident. C’est que la légitimation vise toujours à assurer ou rendre possible la formation du SUJET que chacun est, un sujet « pleinement légitimé du savoir et de la société » [21].

Ce sera pour nous, par la suite, le point central à prendre en charge avec la théorie du récit, le sujet, la conscience, l’individu, la personne, c’est-à-dire finalement quelque chose qui n’est pas évoqué chez Lyotard et c’est normal par rapport à son propos, les affects et leur rôle dans les processus de légitimation, si l’on parle comme Loytard, ou dans les prises de décisions qui sont une des modalité englobées dans le terme de raison, qui ne signifie pas uniquement raison au sens scientifique, mais raison au sens d’avoir raison, c’est-à-dire de parvenir à la domination de l’autre, des autres au sens d’imposer sa ou ses raisons, bref de parvenir à avoir raison, qui est finalement la forme ultime de la légitimation sinon de la légitimité.

Ce que constate Lyotard, c’est bien que la domination du discours scientifique ou de ses principes dans l’établissement des formes de légitimité passe par l’invention d’un nouveau sujet.

Et ce sujet se module sur la forme dominante du savoir, c’est-à-dire le savoir de l’expert dont on a vu qu’il enseignait à des non sachants du haut d’une position en surplomb et que devenir "sujet" du savoir consistait donc à devenir soi-même un expert dans un domaine particulier, sans que soit prise en compte ce qui jusqu’ici, même si c’est de manière idéalisée, constituait le sujet qui avait trouvé sa forme au gré d’une Bildung, d’une formation, formation qui était à la fois l’enjeu et le contenu majeur des récits, ou à quoi d’une manière ou d’une autre ils étaient censés participer.

Musil en particulier a stigmatisé avec humour cette figure du "spécialiste", de "l’expert", bref de l’homme censé savoir tout sur un sujet et qui n’a, sur le reste des choses, aucun autre avis que l’avis le plus commun, le plus banal, le moins légitimé, le plus stéréotypé, celui de l’opinion. Les lecteurs de L’homme sans qualités s’en souviendront.

Lyotard poursuit son analyse en remarquant ceci : « Le grand récit a perdu sa crédibilité, quel que soit le mode d’unification qui lui est assigné : récit spéculatif, récit de l’émancipation. On peut voir dans ce déclin des récits un effet de l’essor des techniques et des technologies à partir de la deuxième guerre mondiale, qui a déplacé l’accent sur les moyens de l’action plutôt que sur ses fins ; ou bien celui du redéploiement du capitalisme avancé après don repli sous la protection du keynésianisme pendant les années 1930-1960, renouveau qui a éliminé l’alternative communiste et qui a valorisé la jouissance individuelle des biens et des services. » [22]

On soulignera que Lyotard situe l’ensemble de son analyse en prenant en compte les dimensions et les aspects économiques et sociaux qui conditionnent la prise de pouvoir des formes de savoir issus du modèle scientifique sur les formes liées au récit.

Cependant, la puissance des récits s’est comme effondrée sur elle-même même si nous ne cessons encore et toujours de nous raconter des histoires, de narratiser, et nous vivons une ère dans laquelle domine une certaine nostalgie.

6- Une certaine nostalgie et la mise ne place de la domination du monde par le jeu

« La nostalgie du récit perdu est elle-même perdue pour le plupart des gens. Il ne s’ensuit nullement qu’ils son voués à la barbarie. Ce qui les en empêche, c’est qu’ils savent que la légitimation ne peut venir d’ailleurs que de leur pratique langagière et de leur interaction communicationnelle. Devant toute autres croyance, la science qui "sourit dans sa barbe" leur a appris la rude sobriété du réalisme. » [23]

Lyotard ne pouvait pas tout prévoir, c’est à dire le déploiement concret de la technologie sous la forme des ordinateurs personnels et de leurs descendants, les téléphones qui ne tarderont pas à être remplacé par des puces, des implants ou des appareils si légers qu’ils feront partie de nous et nous transformeront donc, nous, c’est-à-dire nos corps et nos esprits en appareils ou en fonctionnaires des appareils comme le dit Flusser.

Quant à sa remarque sur la barbarie, nous verrons à travers les épisodes de B/M qu’elle est devenue la forme majeure que prend la réponse comportementale des individus face à la mise à distance des pratiques langagières qui ont été non pas remplacées mais qui étant désormais médiatisées par les appareils ont changé de statut et entraîné une forme d’abolition de la prégnance langagière "directe" si l’on peut dire.

Ce qui remplace la puissance unificatrice du langage et des récits dans la constitution d’une forme de cohésion générale et sociale des individus et de leurs comportement, on a commencé à le voir, c’est le jeu comme structure globale modulant l’ensemble des échanges langagiers et d’images, c’est-à-dire des échanges sociaux, structure et mode de fonctionnement imposés par les appareils même.

Et cela n’a pas échappé à Lyotard, comme on peut le voir dans ce passage. « Ici interviennent les techniques. Elles sont initialement des prothèses d’organes ou de systèmes physiologiques humains ayant pour fonction de recevoir des données ou d’agir sur le contexte. Elles obéissent à un principe, celui de l’optimisation des performances : augmentation de l’output (informations ou modifications obtenues), diminution de l’input, (énergie dépensée) pour les obtenir. Ce sont des jeux dont la pertinence n’est ni le vrai, ni le juste, ni le beau,etc.,mais l’efficient : un "coup" technique est "bon" quand il fait mieux et ou quand il dépense moins qu’un autre. » [24] On retrouve évidemment les notions d’input et output et la "logique" des appareils basée sur le jeu.

Nous voyons que Lyotard avait largement anticipé ce qui fait aujourd’hui le fond de commerce de Black Mirror, à savoir la mise en forme des problèmes que nous pose la domination des appareils sur nos existences.

Un peu plus loin dans le même chapitre, Lyotard avance sur ce terrain à l’époque encore peu défriché. "L’administration de la preuve, qui n’est en principe qu’une partie d’une argumentation elle-même destinée à obtenir l’assentiment des destinataires du message scientifique, passe ainsi sous le contrôle d’un autre jeu de langage, où l’enjeu n’et pas la vérité mais la performativité, c’est-à-dire le meilleur rapport input output. l’État et/ou l’entreprise abandonne le récit de légitimation idéaliste ou humaniste pour justifier le nouvel enjeu : dans e discours des bailleurs de fonds d’aujourd’hui, le seul enjeu crédible, c’est la puissance. On n’achète pas des savants, des techniciens et des appareils pour savoir la vérité mais pour accroître la puissance.

La question est de savoir en quoi peut consister le discours de la puissance, et s’il peut constituer une légitimation. Ce qui a première vue semble l’en empêcher, c’est la distinction faite par la tradition entre la force et le droit, entre la force et la sagesse, c’est-à-dire entre ce qui est fort, ce qui est juste et ce qui est vrai. C’est à cette incommensurabilité que nous nous sommes référés précédemment, dans les termes de la théorie des jeux de langage, en distinguant le jeu dénotatif où la pertinence appartient au vrai/faux, le jeu prescriptif qui est du ressort du juste/injuste, le jeu technique où le critère est : efficient/inefficient. La "force" ne paraît relever que de ce dernier jeu, qui est celui de la technique. On excepte le cas où elle opère au moyen de la terreur. Ce cas se trouve hors jeu de langage, puisque l’efficacité de la force procède alors tout entière de la menace d’éliminer le partenaire et non d’un meilleur "coup" que le sien. Chaque fois que l’efficience, c’est-à-dire l’obtention de l’effet recherché, a pour ressort un "Dis ou fais ceci, sinon tu e parleras plus" on entre dans la terreur, on détruit le lien social." [25] On comprendra encore mieux le caractère prémonitoire de ce livre lorsque l’on en viendra aux épisodes de B/M.

7 Dévalorisation des valeurs et domination du monde par la technologie

Ce que Lyotard montre ici, c’est le glissement que l’on a déjà vu chez Flusser qui conduit à une dévalorisation radicale des "valeurs" portant la légitimité du récit ou des récits et ainsi à une dépossession tout aussi radicale des moyens dont disposaient les individus comme les groupes et les structures sociales pour faire face à un "système" qui à la fois les englobe, les individus et les récits ainsi que les moyens de légitimation des discours, joue avec ce qu’ils étaient et dont le jeu consiste en fait essentiellement à dévitaliser ces "croyances" apparaissant alors de facto comme dépassées, désuètes, invalides.

C’est sur la mise en place d’une telle structure générale de dévalorisation, autant dire de "mépris" si l’on entend par mépris le fait de considérer ce qui nous fait face comme étant par nature et par essence de moindre valeur que ce que l’on est ou prétend être soi-même, avec ceci de plus que le mépris n’est plus le fait d’individus ou de groupes sociaux qui sont malgré tout composés d’hommes, mais d’un système de "valeurs" qui est engendré par des appareils et des structures étatico-économiques qui seuls peuvent légitimer l’usage qui est fait de ces appareils.

Dans un note, Lyotard cite un certaine Müller commentant Luhmann [26], une philosophe peu traduit en français mais important en Allemagne ayant en particulier travailler sur les questions relatives à la légitimation : " Dans les sociétés industrielles développées, la légitimation légale rationnelle est remplacée par une légitimation technocratique, qui n’accorde aucune importance aux croyances des citoyens ni à la moralité elle-même." [27]

8 Récit versus performativité

Le cadre général est posé. C’est notre permanente tentation de l’oublier, l’occulter, le nier et de nos tentatives tout aussi vaines de croire qu’il ne serait qu’un "mirage" qui nous conduit inexorablement sur le chemin qui est le notre celui qui fait que nous ne cessons d’accepter et même de promouvoir dans nos vies les "puissances et les pouvoirs" qui, par leur contrôle sur le système économico-technologique, n’ont d’autre "ambition" que de nous réduire à ce que pour eux nous sommes, des éléments d’informations et des partenaires actifs permettant au jeu généralisé dans lequel nous sommes pris de continuer à fonctionner et à nous de nous enfoncer dans un nouveau mode d’existence qui n’a plus rien à voir avec celui dont les récits nous parlent encore, mais de si loin.

On l’a compris, ce qui caractérise le nouveau monde, c’est que la quête de légitimité par des récits assurant les processus de légitimation a été remplacée par un nouveau critère celui de la performativité.

Ce critère n’est pas un élément de plus dans le système général des récits, mais l’élément qui provenant su système techno-économico-scientifique vient englober et absorber tout ce qui faisait la légitimité des récits comme éléments permettant d’instaurer et de faire exister les processus de légitimation.

« Le critère de la performativité a des "avantages". Il exclut en principe l’adhésion à une discours métaphysique, il requiert l’abandon des fables, il exige des esprits clairs et des volontés froides, il met le calcul des interactions à la place de la définition des essences, il fait assumer aux "joueurs" la responsabilité non seulement des énoncés qu’ils proposent mais aussi des règles auxquelles ils se soumettent pour les rendre acceptables.../... Il contribue aussi à élever tous les jeux de langage.../... Au risque de scandaliser, le système peut même compter au nombre de ses avantages, sa dureté.../... Les besoins des plus défavorisés ne doivent pas servir par principe de régulateur au système, puisque la manière des les satisfaire étant déjà connue, leur satisfaction e peut améliorer ses performances, mais seulement alourdir ses dépenses. La seule contre-indication est que le non-satisfaction peut déstabiliser l’ensemble. Il est contraire à la force de se régler sur la faiblesse. Mais il lui est conforme de susciter des demandes nouvelles qui sont censées devoir donner lieu à la redéfinition des normes de "vie". en ce sens le système se présente comme la machine avant-gardiste qui tire l’humanité après elle, en la déshumanisant pour la réhumaniser à une autre niveau de capacité normative. Les technocrates déclarent ne pas pouvoir faire confiance à ce que la société désigne comme ses besoins, il "savent" qu’elle-même en peut pas les connaître puisqu’ils ne sont pas des variables indépendantes des nouvelles technologies. Tel est l’orgueil des décideurs et leur aveuglement.../... Ce comportement est terroriste, comme l’est celui du système décrit par Lhumann. On entend par terreur l’efficience tirée de l’élimination ou de la menace d’élimination d’un partenaire hors du jeu de langage auquel on jouait avec lui. Il se taira ou donnera son assentiment non parce qu’il est réfuté, mais menacé d’être privé de jouer (il y a beaucoup de sortes de privation). L’orgueil des décideurs, dont il n’y a pas en principe d’équivalent das les sciences, revient à exercer cette terreur. Il dit : Adapter vos aspirations à nos fin sinon... » [28]

Lisant et recopiant ces phrases je vois défiler un grand nombre d’épisodes de B/M dont tout ou partie des histoires qu’ils mettent en scène me semblent incarner au sens le plus strict ce qui est ici déjà décrit théoriquement.

Le meilleur commentaire de ces longues citations de Lyotard consistera à en venir aux épisodes de B/M qui concentrent un grand nombre d’enjeux présentés ici.

Cependant, il importe de relever quelques points importants pour comprendre comment les appareils, les programmes et le jeu généralisé transforment nos attitudes comme notre psychisme et font qu’un monde hanté par dieu ou les dieux ou le dieu devient un monde non pas sans dieu, mais un monde où le jeu qui s’impose comme dimension unique de l’existence.

– Le jeu gouverne les hommes par sa puissance de calcul et la vitesse de transmissions des informations. Il occupe le champ qui était celui occupé par les dieux, dieu et même le dieu, le "champ" occupé par le discontinu dans la continuité perçue et vécue, le champ du discontinu dans les processus psychiques et le champ de l’attente indéfinie sinon infinie qui est devenue la forme globale dans laquelle cette discontinuité "insupportable" ou "intenable" pour les psychés humaines s’est en quelque sorte incarnée, et cela au moyen de la vitesse des connexions qui sont toutes des "réponses" quasi immédiates à la ou aux questions que nous sommes en train de nous poser à l’instant.

– Le jeu abolit la "consistance" même des discours, de tous les discours, renvoyant la langue à sa seule fonction de communication d’informations, les textes à leur potentiel informatif. Le jeu absorbe et recrache, c’est ce qu’on appelle l’IA, non pas des mots ou des lettres et encore moins des phrases et des significations, mais des signes dont la fonction est mesurée à la seule aune de leur récurrence dans les usages et qui fonctionnent comme des éléments de performativité non plus au sens ou "dire pouvait devenir une manière de faire" mais au sens du meilleur résultat possible dans la mesure quantitative des usages.

– Les mots sont pensés en termes de "rentabilité statistique".

– L’image du monde, ou si l’on veut la conception du monde, est quelque chose qui n’a plus aucun sens. Ce que l’on sait du monde dépend uniquement de ce qu’il est possible d’y faire dans le cadre du jeu, car le jeu s’est approprié les règles mêmes de la vie. L’épisode Tais-toi et danse, (E3S3) le montre bien, de même que l’épisode intitulé USS Callyster(E1S4).

– On ne peut pas dire que le dieu logeait, par intermittence, dans la seule boite noire des récits que nous allons bientôt aborder, mais son "existence même" en dépendait. Plus exactement la reconnaissance de l’existence et des manifestations de ce dieu, est au coeur du conflit entre les exatses temporelles qui anime les récits. Mais absorbé par la boîte noire à laquelle il peut être pour une part assimilé, il devient lui aussi une variable d’ajustement au coeur du jeu.

B L’absorption de la réalité par le jeu : un lecture de L’hymne national (E1S1)

Introduction

Pour un premier coup, c’est un coup de maître que ce premier épisode de la première série de Black Mirror (E1S1) intitulé L’hymne national.

Il n’est peut-être pas le seul, mais c’est l’épisode que l’on peut interpréter sans erreur comme une mise scène des thèses globales de Lyotard ou en tout cas rapprocher de ce qui est en jeu avec les grands récits et leur fin annoncée et programmée.

La dimension évidemment ironique et à la fois drôle et tragique de l’épisode ne doit pas masquer le fond de sérieux qui y loge, étant entendu que le sérieux ici signifie le fait de parvenir à une justesse d’analyse et d’interprétation de phénomènes qui restent à la plupart d’entre nous non pas cachés mais obscurs par manque d’éléments permettant de parvenir à leur compréhension. C’est ce que nous allons tenter ici.

1 L’hymne national

Il faut rappeler en quelques mots l’anecdote de ce film.

Synopsis

Le Premier ministre du Royaume-Uni, Michael Callow, est confronté à un énorme et choquant dilemme lorsque la princesse Susannah, un membre bien-aimé de la famille royale britannique, est kidnappée : la jeune fille ne s’en sortira indemne que si le Premier ministre a des rapports sexuels avec un porc et que leur relation passe en direct et sans trucages, avant 16 h, sur tous les médias nationaux.

Résumé détaillé

Très tôt le matin, le Premier ministre du Royaume-Uni Michael Callow est réveillé par ses conseillers, qui l’informent que la duchesse de Beaumont, affectueusement surnommée « princesse Susannah », a été enlevée par un individu non identifié. La revendication du preneur d’otage est simple : avant 16 h le même jour, le ministre doit avoir un rapport sexuel avec un porc filmé sans trucages et transmis en direct sur tous les médias du Royaume-Uni.

Callow, révulsé par cette demande, ordonne immédiatement d’éviter la diffusion de la nouvelle et ses conseillers transmettent une D Notice à la presse nationale pour l’inciter à la discrétion. Hélas, une vidéo de la princesse a déjà été mise en ligne sur YouTube, et a déjà été largement visionnée et téléchargée malgré son retrait presque immédiat du réseau. Toute la retenue des médias anglais s’évanouit quand l’histoire est relayée par les médias étrangers.

Les autorités parviennent à déterminer l’endroit d’où a été postée la vidéo et préparent une opération armée destinée à libérer la princesse. À l’insu de Callow, elles organisent aussi une ruse où le premier ministre serait substitué par un acteur pornographique, dont le visage serait remplacé par celui du ministre.

Malheureusement, une fois encore, l’information fuite sur Internet ; peu après, une chaine d’information reçoit un colis contenant un doigt coupé et des images du ravisseur mutilant la princesse. L’opinion publique, d’abord hostile au chantage, bascule totalement. Désespéré, Callow déclenche l’opération armée destinée à libérer la princesse ; mais celle-ci tourne au fiasco : le groupe d’intervention se retrouve devant un mannequin de femme nue et une journaliste est blessée. Les pressions deviennent intenses et Callow se résigne à passer à l’acte devant les yeux du monde entier.

Alors que tous frémissent devant la pénible prestation du ministre, la princesse avance péniblement sur le Millennium Bridge, puis s’écroule dans l’indifférence générale... Les rues de Londres sont vides et la ville semble inhabitée. Pendant ce temps, les plus proches collaborateurs du ministre apprennent que Susannah a été libérée à 15 h 30, un peu avant expiration de l’ultimatum ; ils décident que cette chronologie des événements doit absolument rester ignorée de tous, et surtout de Callow. Le fond de l’affaire est bientôt révélé publiquement : l’enlèvement a été organisé par Bloom Carlton, un lauréat du prix Turner, pour en faire une performance artistique retentissante ; Carlton s’est suicidé par pendaison pendant la diffusion de l’émission.

Un an après, la princesse Susannah ne présente pas de séquelles (le doigt tranché était en réalité celui de Carlton) et attend un enfant. De son côté, Michael Callow jouit d’une grande popularité et son couple semble avoir surmonté l’épreuve ; cependant, dans l’intimité, Madame Callow maintient désormais une distance glaciale avec son époux.

2 Un double enjeu

Ce n’est pas seulement parce que c’est le premier épisode qu’il est important, mais parce que d’une certaine manière il indique précisément, comme on le disait dans les années 70, "d’où parle" Charlie Brooker. et on le devine aisément si l’on se réfère au fait que cette histoire implique un membre de la royauté, il parle à partir de la fin des grands récits ou si l’on veut sur les décombres qu’ils ont laissé en se convertissant ou en étant absorbés par le nouvel ordre du monde.

Ce n’est pas surinterpréter que de s’engager sur cette voie, au contraire. On est en gros trente ans après le texte de Lyotard et nombreux sont encore ceux qui persistent à croire que les grands récits sont encore capables d’assurer la cohérence globale du monde. C’est ce en quoi consiste aujourd’hui ce qu’on appelle la politique, au sens des joutes argumentaires qui sont censées permettre aux citoyens de s’orienter dans ce monde, lors même qu’elles ne sont que des jeux de masques. en effet, ces joutes, basées uniquement sur le fond de croyance en la pérennité de la puissance rectrice des grands récits, constituent un impénétrable écran de fumées, impénétrable puisque relayés sans fin par les médias de toutes sortes, par des formes narratives donc, ils rendent inaccessible la structure globale qui constitue la forme efficiente de la "réalité" et qui est celle du JEU, au sens que donnons à ce terme, de mode de fonctionnement des entités techno-scientifiques et financières ayant la main sur les appareils et les programmes et nous les imposant comme ce sans quoi vivre et penser est devenu impossible.

Impliquer la royauté, - on ne la reverra jamais dans les épisodes suivant -, c’est à la fois une manière de se raccrocher à l’histoire et de lui dire adieu et cela de la plus brillante des manières puisqu’il s’agit de montrer comment elle est et avec quelle facilité, absorbée dans le nouveau schéma directeur auquel se conforme le fonctionnement de la société libérale post-moderne sur laquelle les appareils et le jeu ont déjà pris le pouvoir.

Deux phénomènes se conjuguent qui constituent l’architecture de ce film :

– la mise en scène du mouvement d’absorption de la société entière par les images qui passent sur les écrans ;

– les modalités de ce renversement radical de la position existentielle des humains qui persiste encore au début de l’époque post-moderne et dont nous assistons au plus radical complet et irréversible renversement dans ce film.

L’absorption, comme me l’a fait remarqué Noëlle Audejean alors qu’on parlait de cet épisode, c’est le fait que partout dans toute la ville tout le pays si l’on veut, tout s’arrête, boutiques hôpitaux, entreprises, etc... toute l’activité s’arrête et la ville est VIDE car les gens sont tous attirés vers les écrans, puis pendus ou scotchés aux écrans et cela pour suivre en direct l’aventure du jour, celle qui doit conduire à la performance du premier ministre en échange du sauvetage d’une princesse, et cela à cause du "chantage" d’un artiste qui voit là une performance artistique unique et qui l’est en effet puisqu’elle se réalise totalement jusque et y compris par la mort de l’artiste lui-même.

Le JEU est là qui tend à imposer sa domination sur tout ce qui existe en utilisant ce qui est son relais majeur : les médias et leur mode de fonctionnement propre qui consiste à tenir en haleine les spectateurs à partir d’éléments à caractère sensationnel mais qui n’ont pas d’importance majeure réelle.

Le JEU utilise plusieurs éléments pour établir son emprise sur ce que l’on nomme la réalité, réalité qui ici recouvre on le voit l’ensemble des activités humaines puisque cela va du travail (le gens qui arrêtent de travailler pour venir voir ce qui se passe en direct) à l’art en passant par les médias et de la vie sociale à la vie intime comme on le voit ç travers les mésaventure du premier ministre.

Ces éléments sont les suivants :

– un fond narratif ou trame "historique" à travers un élément qui incarne à lui seul les grands récits, la Monarchie anglaise, la duchesse

– un ressort dramatique efficace et finalement DOUBLE, le danger mortel que court cette duchesse et l’acte que doit commettre le ministre pour la sauver, coucher avec une truie en direct, symbole du double-bind généralisé qui est la grande règle du JEU

– le rôle des médias et du "direct" qui fait que cela est "vécu" par des milliers de gens parce que cela les mobilise affectivement

– la figure du héros qui se sacrifie pour sauver la "princesse", comme dans les contes, et qui en sort grandi, sauf au niveau de sa vie privée parce que sa femme ne veut plus de lui parce qu’elle à honte sinon DE lui du moins POUR lui

– la mise en scène d’un affect, la HONTE donc, comme élément déterminant mais "masqué" par le flux informationnel et la mobilisation affective réflexe de l’attirance pour l’horreur qui fonctionne sur chacun et qui consiste à désirer voir ce qui arrive à d’autres sans être impliqué soi-même

– l’impossibilité du secret qui s’il fait partie de la gouvernance traditionnelle se voit ici battu en brèche par les médias, impossibilité qui active la curiosité maladive de ceux qui en sont généralement exclusion

– la dimension inévitablement sexuelle dont la puissance d’impact sur la mobilisation affective est bien connue et qui à elle seule regroupe tous les éléments qui rendent un récit attractif

– la vengeance sociale qui couplée à la conception moderne de l’action artistique active la vraie fausse question de la reconnaissance et de la liberté de la "création"

– la mort qui finalement va concerner l’auteur de cette "farce", une mort par suicide, mais qu’il nous faut interpréter comme l’aboutissement inévitable d’une partie, c’est-à-dire d’un engagement ludique à l’intérieur de l’intégralité infinie des parties possibles (définition par Flusser des programmes) que le JEU sans fin qu’est devenu l’existence, met à disposition de tous les êtres humains.

On comprend que le JEU est tout entier capable d’absorber l’ensemble des fonctions qui participent à ce qu’on appelle l’existence, aussi bien individuellement que socialement, et à tous les niveaux physiques comme psychiques, comme on vient de le voir, et on perçoit qu’il se passe quelque chose, qui est le véritable enjeu de ces séminaires autour de B/M, une sorte de retournement complet de ce qui jusqu’ici permettait de définir l’existence, ses règles, son cadre, les principes qui la portent, etc...

Ce retournement dans un même mouvement effectue deux opérations :

– il dévitalise le vivant en inscrivant tout vécu dans le champ général des médiations par l’omniprésence des médias, c’est-à-dire des appareils d’enregistrement et de diffusion des informations captées, capturées

– il sépare l’existence de sa base traditionnelle, "ontologique", du fait qu’elle est pensée en relation à l’être, qu’il soit conçu comme immanent ou comme transcendant et l’inscrit entièrement comme fait d’exister de manière purement technique, l’existence devenant tentative permanent de S’ADAPTER au JEU qui est imposé comme sa dimension propre et non au jeu comme divertissement obéissant à des règles. Car les règles ici changent en quelque sorte à chaque partie, puisque c’est le fait de jouer qui définit ou détermine ce que "veut dire" exister.

3 Le JEU et les deux affects : l’angoisse et la honte

La tâche qui s’impose, même si elle n’était pas tout à fait prévue au départ de ces réflexions sur B/M, c’est de comprendre ce qu’est ce que je vais appeler dorénavant LE JEU et surtout comment ce nouveau cadre de vie va s’emparer des tous les aspects de l’existence et y substituer ce qui semble être les mêmes éléments mais qui vont se mettre ces éléments, à fonctionner comme si ils avaient été dévorés de l’intérieur, changés, en quelque chose d’autre, dévitalisés, vidés de leur substance, au sens strict et remplis par autre chose, par une autre substance si l’on veut mais bien peu "substantielle".

Définir cette autre "substance, ce qu’est et comment fonctionne ce nouveau principe "vital", tel est l’enjeu. Il vaut d’abord constater qu’il est très différent du précédent, même s’il semble à la fois le copier, le mimer et donc s’accaparer son rôle, alors qu’en fait il est en train de l’abolir radicalement, et lui substituer des forces d’un autre type.

Pour parvenir à cela, il n’est pas pensable ni possible de recourir à des forces qui n’auraient rien à voir avec celles qui constituent les hommes. Nous ne sommes pas dans un monde de science-fiction dans lequel des entités venues d’ailleurs prendraient la forme des humains ou se glisseraient en eux et pour prendre le contrôle sur leur psyché, même si c’est finalement quelque chose comme cela qui se produit.

Ce qui se passe, c’est que ce que les appareils, les programmes et les algorithmes, bref LE JEU ont pris en charge ou plus exactement s’appuient pour se déployer, sur ce qui constitue le fond le plus prégnant et peut-être le moins interrogé de l’homme, ses affects, mais pas ceux comme la joie ou la crainte, ceux dont on ne parle que de manière contournée, l’angoisse sans nom et la honte absolue.

On citera ici simplement Spinoza dans la partie III de son livre L’éthique :« par affect, j’entends les affections du corps qui augmentent ou diminuent, aident ou répriment, la puissance d’agir de ce corps, et en même temps les idées de ces affections » [29].

Pourquoi les créditer de ces adjectifs intensifs ? Pour bien dégager ce qui "intéresse" le jeu : la dimension performative, c’est-à-dire sa capacité dans les parties qu’il propose, de mobiliser ce que l’on appelle les émotions, les affects donc, qui sont en fait des formes toutes plus ou moins dérivées de ces deux affects fondamentaux.

Ici pourtant dans cet épisode, cela ne semble pas être le cas. La honte, comme souvent finalement dans les autres épisodes, est comme reléguée dans un coin, dans un aspect mineur de l’histoire mise en scène. L’angoisse par contre est à peu près présente tout le temps et même le plus souvent c’est sur elle que se fonde l’action, sur la capacité des situations présentées, à la convoquer dans l’esprit des spectateurs et surtout des acteurs.

Car ce que met en place LE JEU, c’est un reversement de la position traditionnelle qui veut qu’il y a d’un côté des acteurs et de l’autre des spectateurs. C’est encore le cas dans de nombreux épisodes apparemment, comme on le voit dans celui-ci, assez glaçant, intitulé La chasse (E2S2). Mais en fait même les spectateurs sont pris dans la globalité du jeu. Et dans les autres, ce qui rend les épisodes et les situation intensément prenants, c’est le fait que les personnages concernés sont malgré eux souvent les acteurs du jeu. Ils sont embarqués par le jeu dans LE JEU.

LE JEU est la force qui transforme tout individu en joueur en l’intégrant dans un jeu où cependant il n’y pas de retour en arrière ou de sortie possible hors du jeu, ce que souvent il découvre à son corps défendant, et donc où tout ce qui se produit est une question finalement de vie ou de mort. De nombreux épisodes en font et en sont une démonstration magistrale mais en particulier l’épisode intitulé Phase d’essai (S2E3)

Et qui dit vit ou mort dit angoisse, angoisse absolue, l’angoisse face à la mort.

Mais pour que cette angoisse là puisse fonctionner, elle est le plus souvent portée par l’autre qui est moins intense, qui semble plus commue, partagée, connue, vécu implicitement qu’elle est par chaque homme et qui se nomme la honte.

On peut renvoyer au livre de Frédéric Gros Le pouvoir de la honte [30], une dissertation digne de ceux qui ont intégré l’école normale supérieure, car le plus souvent ils ne savent que reproduire ce qu’ils ont appris comme forme d’approche d’un sujet et comme moyen de la transmettre, livre qui néanmoins permet de prendre la mesure culturellement parlant des strates dans lesquels la honte peut entrer en jeu.

« Si par réalité on entend ce qui compte, produit des effets, fait moteur, ce qui a puissance causale, alors oui, le numérique est réel. Les addictologues de leur côté font valoir des similitudes - en termes de décharges, d’excitations neuronales de processus physiologiques - entre des dépendances aux drogues et aux réseaux sociaux. La projection digitale de soi est devenue une substance addictive..../... C’est dans la virréalité ( virtualité = viralité = réalité) que se construisent les hontes contemporaines.../... On retrouve là quelques déterminants de la honte archaïque : objectivité de l’opprobre (l’e-réputation n’est pas un sentiment : elle se calcule en nombre de followers) ; liquéfaction de la victime, d’autant plus cruelle que cette fois la mémoire de nos traces numériques nous échappe et même nous surplombe. Nos petites ou grandes hontes sont éternisée dans des data (achats, consultations de site, photographies, déplacements, selfies, contacts, vidéos) prêtes à resurgir à notre insu. Notre image publique flotte dans le Web à la merci d’une cristallisation haineuse. En quelque minutes, quelques heures, je deviens la cible d’un buzz négatif, relayé à une vitesse folle. La déchéance est virale, je fais l’objet d’un dénigrement universel - Jon Ronson nous livre le récit de ces chutes dans un livre glaçant intitulé La honte (You’ve Been Publicy Shamed). » [31]

Nous ne retiendrons ici que le fait qu’il mentionne une honte archaïque, que l’on retrouve dans les texte les plus anciens et dont on peut dire qu’elle est sans doute le sentiment à la fois de l’étrangeté du fait d’exister, d’être au monde dans le monde et face au monde et donc à l’univers inconnu, et la forme la la plus contemporaine de la honte, celle que mettent en scène et en jeu les réseaux sociaux, forme que nous connaissons tous et qu’ici j’appelle LE JEU.

LE JEU n’est pas une invention de B/M mais bien la nouvelle "forme du monde", son nouveau "mode de consistance", la nouvelle manière par laquelle l’existence, le monde, l’univers sont conçus, pensés, déterminés, à la fois par ceux qui le rêvent, l’inventent mais surtout en financent les réalisations, appareils, jeux programmes, etc... et en tirent les profits que l’on sait.

DU JEU, on pourrait croire qu’il prend sa source dans le calcul, les sciences et les techniques, mais il semble qu’il n’en soit rien. Il n’existe et ne peut exercer sa domination que parce qu’il fait fond, si l’on peut dire, ou plutôt mobilise à chaque étape de son déploiement, ces deux affects les plus originaires et surtout comme ressort "narratif" si l’on peut dire la honte.

La honte c’est ce qui fait que l’on se sent petit face à... l’univers, l’océan, le dieu, le chef, le roi, et cet affect constitue le levier majeur pour inviter ou mieux contraindre des individus à vouloir réparer quelque chose qu’ils ont mal fait.

Il suffit de les prendre dans le piège d’un "mal faire" réel ou imaginaire, fantasmé ou vécu, pour que la mécanique de la réparation se mette en marche. Car un mal faire est inévitablement associé à un "faire LE MAL". Et faire le mal est quelque chose qui apparaît ne pouvoir être pardonné. La honte est le fruit d’un tel glissement au coeur même des jeux de langage que les programmes mettent en oeuvre lorsqu’ils s’approprient la logique des récits pour assurer leur domination.

Où est là honte dans cet épisode qui concerne plus le clin d’oeil aux grands récits et la mise ne place des conditions générales du jeu dans une "réalité" connue de tous ? Elle vient se loger là où la honte se loge toujours, du côté de la sexualité.

Et il n’est pas besoin ’être grand clerc pour comprendre que la demande faite au premier Ministre de copuler avec un truie vivante sans trucage active la honte liée à la sexualité et ici à la zoophilie qui sans doute avec quelques autres déviances est l’une des plus "moralement" condamnables ou simplement physiquement répulsives et psychiquement insupportables.

Si passer à l’acte, le faire donc de copuler avec une truie vivante sans trucage, peut-être considéré comme un moment du jeu, un exercice plus qu’une expérience et une manière de parvenir à un but louable, cela ne peut pas être accepté par tous.

Le premier Ministre le fait donc en quelque sorte sans honte tant il est porté par le jeu et dans le jeu par son héroïsme politique. Il en sera d’ailleurs récompensé puisque sa cote sera plus haute un an après les faits. Mais il sera puni, c’est-à-dire devra prendre conscience que la honte aurait pu ou dû être un frein à son acceptation. C’est ce que sa femme lui fera savoir, car elle n’aura pas pu accepter que son mari s’abaisse à un acte aussi honteux, aussi dégradant aussi insupportable et puisse envisager, après coup, de revenir vers elle comme si de rien n’était.

On comprend qu’elle n’aura plus avec lui aucune relation intime et vivra dans le dégout. Mais ce qu’il faut retenir ici, c’est que Le JEU lui s’accommode parfaitement de ce genre de situations et même qu’il les provoque, car son fonctionnement se base sur la captation des affects seuls susceptibles de mobiliser les pulsions des spectateurs-acteurs.

Ce qui fait honte est aussi, on le sait, ce qui attire, car c’est perçu comme source de danger (on phantasme d’y être exposé) et de jouissance (on jouit de la dégradation d’autrui puisqu’on n’est que spectateur).

Ainsi verra-t-on la honte être disséminée à travers les épisodes prenant parfois une place centrale, parfois une place apparemment marginale. Mais elle sera toujours présente et en quelque sorte réinventée, c’est-à-dire extraite du fond judéo-chrétien pour le dire vite et intégrée dans les paramètres du jeu.

Nous verrons par la suite comme la honte prend place dans la petite théorie du récit qui va être déployée et donc constitue un exemple et aussi une sorte de "modèle" des glissements entre monde d’avant, qu’on tien encore pour être LA réalité et monde gouverné par le JEU qui est en fait déjà notre nouvelle réalité.

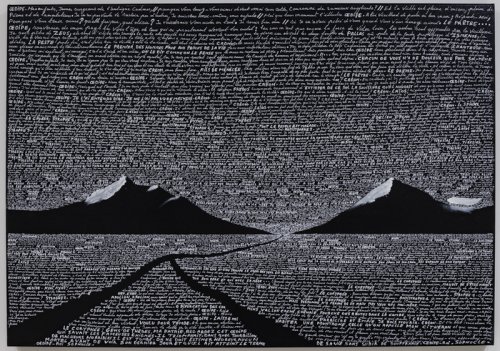

Regard sur l’image

Regard sur l’image