Nous nous interrogeons souvent sur la différence mais, bien souvent, nous oublions de nous interroger sur l’autre face de la pièce : la ressemblance. À travers quelques exemples, nous allons donc tenter dans cet article d’ébaucher des pistes de réflexion sur la différence ailleurs et voir en quoi cette différence est différente de la différence ici.

1 En Amazonie : la tribu Huni Kuin

Pour la tribu Huni Kuin, les images cinématographiques projetées ne renvoient pas au réel, n’en sont pas une imitation. Elles renvoient au monde des rêves nocturnes ou des visions sous l’emprise de la drogue. En cela, elles sont donc différentes de la réalité contrairement à ce que la majorité d’entre nous croit ici. En effet, les membres de cette tribu perçoivent le montage cinématographique comme une rupture de continuité —ce qu’il est en réalité— et non comme une ellipse, c’est-à-dire une manière d’élucider quelque chose pour changer le rythme de la narration ou, par exemple, parce que nous trouvons fastidieux de regarder un même personnage entrain de marcher pendant dix minutes. Dans leur culture, l’ellipse narrative appartient au monde du rêve, de la drogue, et non de la narration et encore moins au monde réel. Par conséquent, ce que nous appelons la ressemblance du cinéma au monde réel correspond, à leurs yeux, à une différence avec le monde réel.

Une autre tribu amazonienne, les Pirahãs, n’a pas de mot pour désigner les couleurs, cette absence de la couleur dans leur vocabulaire supprime un niveau de ressemblance : celui qui fait référence à l’identité ou à la similarité de la couleur entre deux objets, deux personnes, deux plantes... Selon le linguiste Dan Everett, si vous leur montrez un bol rouge, ses locuteurs diront « Ceci ressemble à du sang. »

2 Chez les Zoulous

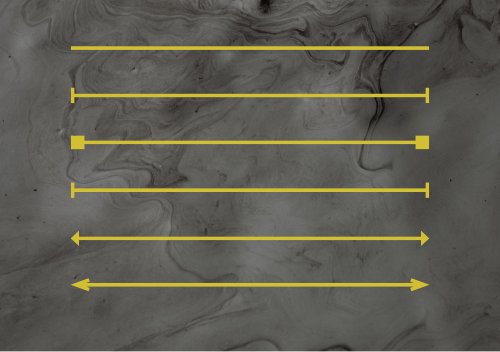

Le test de Muller-Lyer est un test sur l’inconnu ou comment nous voulons voir à tout prix du connu et de la référence dans l’inconnu. Dans ce test, les segments placés entre les flèches nous semblent de différentes tailles, car les flèches, selon Muller-Lyer, induisent un effet de perspective. En effet, notre système de perception culturelle fait que les objets proches nous paraissent plus petits qu’ils ne le sont, tandis que les objets éloignés nous apparaissent plus grands qu’ils ne le sont réellement.

Selon Segall, Campbell et Herskovitz (étude de 1966), si le test de Muller-Lyer n’a pas fonctionné pendant longtemps pour les Zoulous c’est pour plusieurs raisons.

D’une part, ces tribus résidaient dans un environnement où l’angle droit n’a, quasiment pas existé. Les deux segments de droite encadrés par des fléchés leurs apparaissaient alors comme identiques. De plus, comme ces tribus vivaient dans des cases rondes avec des portes arrondies, elles étaient rarement confrontées aux constructions « occidentales » truffées aux quatre coins d’angles droits qui, le plus souvent, sont droits. Du point de vue de la géométrie, elles vivaient dans une culture circulaire.

En fait, toujours selon ces auteurs, notre interprétation de l’inégalité de ces segments serait aussi due à notre trop grande habileté à percevoir un dessin en deux dimensions comme un espace en trois dimensions. Et, cette seconde explication serait en fait l’explication principale de cette “incapacité”. Au-delà de ce test, ces tribus n’ont longtemps pas reconnu les images selon la perspective, qu’elles soient des dessins ou des photos, comme des images représentant le réel. Ce qui devrait confirmer cette hypothèse.

Cependant, ce test a un point faible par rapport au monde réel. Il omet les ombres, élément essentiel de notre perception des échelles, de la profondeur et par conséquent des distances. Par ailleurs, nous avons ajouté à ces droites munies ou non de flèches des droites dont l’extrémité est soit, un trait soit, un carré. Pourquoi cet ajout à un schéma internationalement reconnu ?

Afin de mettre en valeur, ce qui est à nos yeux, une autre faiblesse de cette interprétation de l’inégalité. Cette inégalité n’est peut-être pas seulement due aux flèches, elle pourrait tout simplement provenir de la présence, à chacune des extrémités, d’un objet qui absorbe, d’un point de vue visuel, une partie de la droite. D’un point de vue perceptif, il se pourrait que cet objet : flèche, carré, droite, cercle soit exclus de la droite et non inclus comme la géométrie peut le penser.

3 Chez les Aborigènes

Tout d’abord, avant l’arrivée des colons, la peinture aborigène était un objet religieux toujours associé à une narration lors de leur retranscription. Elle n’est une peinture que depuis le 20e siècle. Ce caractère religieux en fait une représentation collective tout comme la perspective. Cette représentation collective est une ressemblance commune à tous les systèmes de représentation et donc à la constitution d’une ressemblance-différence dans toutes les cultures.

Dans cette peinture, pour décrire la même chose : représenter le chemin d’une personne qui va chercher de l’eau, les méthodes utilisées sont totalement différentes des nôtres. Ici, on fait abstraction de toutes perspectives visuelles. Cette peinture, quant elle décrit le chemin que tout le monde utilise pour aller chercher de l’eau ou trouver des vers blancs, ne s’attache pas à la représentation des caractéristiques de la pierre après laquelle on doit tourner à gauche puis, de l’arbre après lequel on doit tourner à droite...

Les aborigènes employaient ce moyen pour mémoriser la trace de leur parcours car ils n’avaient pas d’écriture, parce que c’était leur écriture ou parce que cela correspondait à leur représentation du sacré... Cependant, ce moyen de mémorisation, à l’encontre des retables du Moyen-âge et de la Renaissance n’était pas transporté dans des malles pendant leurs pérégrinations. En fait, si nécessaire, ils étaient retranscris —la majeure partie du temps— sur des supports éphémères comme le sable, la poussière du chemin. Ce n’est que progressivement que des supports mobiles et durables comme l’écorce dans un premier temps, apparurent après l’arrivée des colons. Auparavant, le seul support durable utilisé par les aborigènes était les parois des grottes.

Ces peintures étaient transmises à travers une lignée, de génération en génération. L’originalité n’est donc pas une question pertinente. En effet, chacun des « peintres » héritait en fait d’un thème dans ses premières années. Ensuite, il était chargé de le « réinterpréter », ici quand on parle de réinterpréter aucune ressemblance avec la notion d’innovation, il s’agissait simplement de le rejouer tout le long de sa vie. Si, dans ces peintures, il y a une figuration, c’est une figuration symbolique, il n’y a aucune prétention à la représentation. Les questions de la ressemblance, de la différence ou encore de la dissemblance ne semble pas pertinente et , si elles le sont, c’est sur des critères totalement différents des nôtres.

Dans la peinture occidentale, si l’on reprend la thématique d’aller chercher l’eau, certes nous décrivons éventuellement la totalité du chemin, comme dans certaine peinture de Herri Met de Bleys, mais la personne sera située en un point donné de l’image. Nous n’aurons pas la narration de tous les obstacles et de tous les points de repères du chemin puisque ce chemin sera représenté depuis un point de vue précis qui implique un angle de vue particulier qui bien souvent se rapprochera d’un vol d’oiseau.

4 Le pain de sucre

Le nom du pain de sucre de Rio de Janeiro est l’illustration de l’adage : on ne voit que ce que l’on connaît ou plutôt ce dont on se souvient. Aujourd’hui, son nom nous semble évident, tellement évident qu’il nous dispense d’avoir vu un pain de sucre pour en connaître la forme. Cependant, cette évidence, comme toutes les évidences, nous dispense simultanément de nous poser une autre question : « Comment des explorateurs, qui, lorsqu’ils arrivent en Amérique Latine, n’ont jamais vu de pain de sucre, comment peuvent-ils savoir que ce rocher ressemble à ce fameux pain de sucre qu’ils n’ont pas encore vu ? »

En fait, on a tous oublié que les premiers marins qui débarquèrent à Rio, au xvie siècle —des Français sous les ordres d’André Thevet— n’avaient jamais vu un pain de sucre, même en image. En fait, la forme de ce « pain de sucre » leur rappelle une forme beaucoup plus évidente pour eux, celle de la motte de beurre qui fut le premier nom de ce rocher. Son nom actuel lui a été donné ultérieurement, après le développement du commerce du sucre. De cette histoire découle une autre question, la forme du pain de sucre est-elle une copie de celle de la motte de beurre ou ressemblait-t-elle à ce rocher avant l’arrivée des colons ?

5 Couleur et ressemblance

« [...] dans certaines langues, les couleurs sont appréhendées en même temps que les autres sensations : il y a des couleurs rugueuses, sonores, gaies, tristes. Les Dani (Nouvelle-Guinée, Indonésie) ont deux noms de couleur : mili (sombre, froid) et mola (lumière, chaud) ; les Hanunoo (Philippines) ont quatre termes de couleur, liés à l’apparence des plantes jeunes et correspondant au clair, au foncé, à l’humide, et au sec. » Dans ce domaine, nous ne reviendrons pas sur le légendaire aveuglement des grecs anciens au bleu. Aveuglement déduit d’une énonciation de la couleur bleue différente de la nôtre. Chaque culture voit les couleurs à travers le filtre de ses mots, de ses sources lumineuses, de ses outils pour la produire... C’est pour cela qu’une couleur ici ne ressemble pas à la “même” couleur ailleurs.

6 En Asie

Comme nous le rappelle Margueritte Yourcenar, en Asie, « On ne voit pas deux fois le même cerisier, ni la même lune découpant un pin. Tout moment est dernier, parce qu’il est unique. Chez le voyageur cette perception s’aiguise par l’absence des routines fallacieusement rassurantes propres au sédentaire, qui font croire que l’existence pour un temps restera ce quelle est. » Comment parler de ressemblance avec une telle conception de la vision ?

Ces quelques exemples, auxquels ont pourrait associer la conception chinoise de la peinture de paysage montrent que la ressemblance, si elle existe ailleurs, ne peut que se construire selon des schèmes différents des nôtres car la ressemblance est fondamentalement une question de code et non une question de perception visuelle. La ressemblance n’est pas visuelle, elle est culturelle.

© Hervé Bernard 2015

France-Culture

Nous partons avec l’ethnologue Barbara Glowczewski sur les « pistes du rêve » des Aborigènes, les premiers occupants de l’île, arrivés il y a 60 000 ans

https://embed.radiofrance.fr/franceculture/player?id_diffusion=be36b052-ddb1-48d6-aca8-294223bcc1e7

Les textes lus au cours de l’émission sont librement adaptés des ouvrages suivants :

Aux origines du monde : mythes et légendes d’Australie, textes choisis par Marilyn Plénard et illustrés par Anastassia Elias, Flies France, 2015.

La Naissance d’Uluru, texte de Muriel Mingau, illustrations de Midi, éditions Planète rêvée, 2009 (album pour enfants).

Et pour prolonger le plaisir, retrouvez la chaude voix de Soro Solo tous les dimanches à 22h sur France Inter avec L’Afrique en solo !

Musiques

Générique de l’émission : « Purrfect » de Funki Porcini, extrait de l’album Love, Pussycats & Carwrecks, 1996.

Musique de fin : « Gapu » de Yothu Yindi.

Pour aller plus loin...

Articles de Barbara Glowczewski disponibles sur le portail Cairn : « Des Dreamings aborigènes aux foncteurs guattariens » (Chimères, 2015), « Au cœur du soleil ardent : la catastrophe selon les Aborigènes » (Communications, 2015).

« Décoloniser l’anthropologie : agencements et réseaux existentiels des peuples autochtones » : intervention filmée de Barbara Glowczewski (anthropologue, Collège de France) dans le cadre du 3e Forum International de Philosophie Politique et Sociale (FIPS), manifestation scientifique de l’Université de Toulouse-Le Mirai, du 8 au 16 juillet 2011.

Quête en terre aborigène, un film de Barbara Glowczewski et Wayne Jowandi Barker, CNRS, 2002.

Les Chemins du rêve, un documentaire de Darlène Johnson autour de trois figures de l’art aborigène australien : Paddy Bedford, Gulumbu Yunipingu et Judy Watson

Regard sur l’image

Regard sur l’image