Les images de l’exposition au Pavillon de l’Eau, Advanced Photography

Traduction simultanée

Jean-Louis Poitevin

C’était il y a un siècle. La Seine débordait et Paris était inondé. Depuis, on attend que se reproduise la crue du siècle. Mais les probabilités étant ce qu’elles sont, la prochaine crue n’a pas eu lieu. Du moins pas durant le siècle qui vient de s’écouler et qui maintenant nous sépare de ce moment à la fois fabuleux et tragique qui vit Paris englouti sous les eaux. Enfin presque.

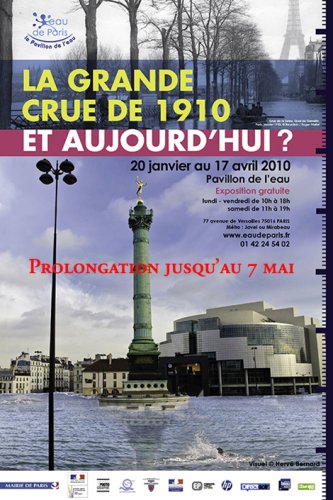

Eau de Paris qui gère la distribution de l’eau dans la capitale a proposé à Hervé Bernard de rendre un hommage à cet événement majeur tout en sensibilisant l’opinion à ces risques de catastrophe naturelle dont nous n’ignorons plus rien même s’ils ressemblent dans nos consciences à des scénarios irréels tout droit sortis d’un roman de science fiction.

Adepte d’une « photographie retravaillée », c’est-à-dire agissant sur la rencontre et la confrontation volontaires d’éléments apparemment hétérogènes sur la surface bidimensionnelle de l’image, Hervé Bernard construit ses images avec la puissance paralogique des rêves. Il ne vise pas tant à faire naître dans l’esprit du spectateur telle ou telle signification précise qu’à indiquer dans le mouvement même de la construction que celle-ci est portée par un autre mouvement, inverse, de déconstruction celui-là et qui vise la réalité.

Dans le travail d’Hervé Bernard, tout est paysage. Ceci signifie que sa manière d’utiliser l’image fait d’elle la porteuse d’une vision singulière, étrange, étrangère même et en quelque sorte non directement humaine. Un paysage, on le sait, est en général appelé naturel lorsque l’on ne distingue en lui aucune construction. Il prend un autre statut dès lors qu’on y distingue moins la présence d’hommes que de constructions humaines, murs, palais, maisons, entrelacs de rues ou places habitées de monuments divers.

En effet, un paysage dit naturel n’a pas été fait de main d’homme. Un paysage urbain, lui, est le fruit de la volonté et de l’obstination humaines. On ne cherchera donc pas à y déchiffrer les mêmes signes. Dans un cas, on sera conduit à voir la violence radicale d’un monde qui n’a pas besoin de l’homme pour exister. Dans l’autre, on y lira le cri ou le chant par lequel les hommes tentent depuis toujours de faire de ce monde inhospitalier un lieu familier.

La photographie a pour effet, même si le plus souvent l’on n’y prend pas garde, de rendre étranger ce qu’elle capte, ou plus exactement de nous le faire voir avec les yeux non pas d’un autre mais de l’autre. Cet autre n’existe pas et pourtant, c’est bien par un œil non humain que sont faites les images et c’est donc bien ce qu’un œil autre voit que nous regardons tous lorsque nous regardons une photographie.

Le plus souvent le travail d’un photographe consiste à gommer au maximum cet effet d’étrangeté pour rendre plus humain tel ou tel aspect du monde perçu par cet œil tout puissant mais indifférent qu’est l’objectif de l’appareil. Par sa manière de retravailler les images, notamment par le montage, la déconstruction ou la reconstruction d’entités apparemment hétérogènes, au sens où il est manifeste que les fragments de réalité qui cohabitent sur l’image ne proviennent pas du même lieu, du même espace, Hervé Bernard, lui, ne cesse de dire qu’il n’y a pas de différence entre paysage naturel et paysage humain dès lors qu’ils sont vus à travers le prisme inévitablement déformant de l’appareil.

Si la conscience de cet « effet d’optique » n’est guère développée, puisque nous croyons tous qu’une photographie nous montre la réalité telle qu’elle est, une telle conscience commence cependant à s’imposer. Le travail d’Hervé Bernard y participe en ceci qu’il montre que l’étrangeté, cette dimension absolument non réaliste de toute image est une dimension majeure de l’image sinon « sa » dimension propre.

Les œuvres qu’il propose sont donc des « photographies retravaillées » qui par leur évocation d’une catastrophe, Paris sous les eaux, nous transportent en même temps du côté de l’humour et du côté du saisissement. On pourrait croire que chaque image est comme une vision d’apocalypse, à ceci près qu’elle fait ou peut faire aussi sourire. En effet, un hors-bord et une mouette dans le grand Palais, un nageur place de la Bastille, une statue d’homme accablé dans les Tuileries inondées, un torrent dévalant un escalier de métro, des yeux ayant trop pleuré sur les quais de la Seine et qui sont menacés d’être engloutis par leurs propres larmes, voilà ce qu’Hervé Bernard nous donne à voir. On le comprend ces visions d’apocalypse sont aussi traitées sur un mode ironique et ludique. L’humour, on le sait, est un moyen de calmer les angoisses que des phénomènes inattendus peuvent faire naître en nous et Hervé Bernard sait y recourir avec tact.

Portée par cette situation imaginaire, mais qui pourrait être réelle, la trame de son propos, elle, se déploie sans fléchir. C’est une réflexion sur le statut de l’image aujourd’hui. En effet, ce qu’il met en scène, à travers ces états possibles du monde c’est cet écart entre ce que nous savons et ce que nous croyons. Cet écart est une déchirure, celle qui nous hante comme nous hante l’impuissance où nous sommes à faire autre chose que changer le monde « dans » l’image.

C’est en nous donnant à voir en même temps le possible et l’improbable, le vrai non actuel et l’irréel surgissant devant nous qu’Hervé Bernard conduit la photographie à s’ouvrir sur le réel plus sûrement qu’en se contentant d’en être le témoin. Car le réel que traque toute image, ce n’est pas tant la réalité nue que ce mixte complexe auquel nous donnons vie dans nos cerveaux et dont ces images tentent d’être des traductions simultanées.

© Jean-Louis Poitevin 04 01 2010

Regard sur l’image

Regard sur l’image